2025年4月 7日

日本電信電話株式会社

国立大学法人北海道大学

サステナブルで超省力、高品質生産を可能とする"未来の一次産業モデル"の協創

~北海道大学×NTT 未来の一次産業実現に向けたビジョン共有型共同研究を開始~

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)と国立大学法人北海道大学(北海道札幌市、総長:寳金 清博、以下「北海道大学」)は、未来の一次産業実現をめざしビジョン共有型共同研究を開始しました。

本共同研究では、大量のセンシングデータ、ディープラーニング、及びシミュレーション技術などNTT、北海道大学それぞれの強みを持ち寄り、サステナブルで超省力、高品質生産可能な未来の一次産業モデルを協創し、社会実装をめざします。

1. 背景

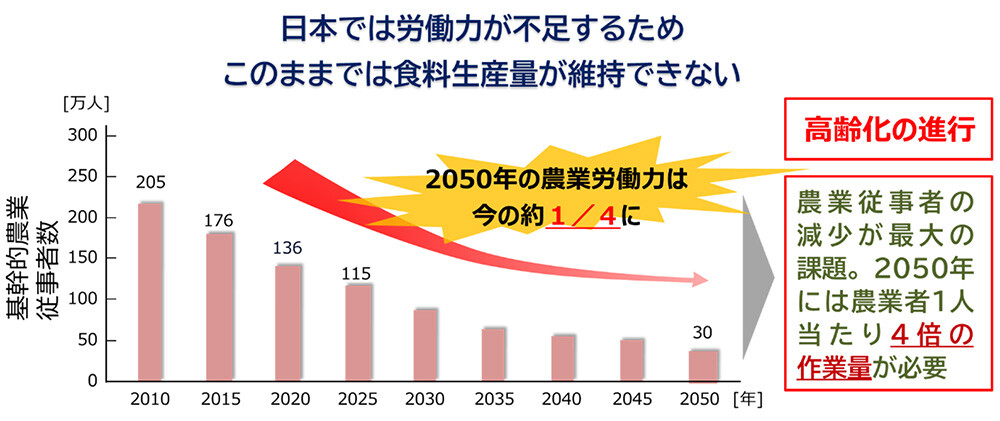

日本の一次産業は、人口の減少や高齢化等による人手不足が続いています。農業分野を例にとると、2020年に比べ、2050年には農業従事者が1/4にまで減少することが予想されています。農業分野で食料自給率を維持するには、生産品の品質を維持しつつ、農業従事者1人当たりの生産性を4倍にすることが求められます(図1)。

図1 農業分野を例とした一次産業の生産性に関する課題

図1 農業分野を例とした一次産業の生産性に関する課題

また、近年は地球温暖化も顕在化しつつあります。地球温暖化は大気中に大量に排出された二酸化炭素等の温室効果ガスが原因となります。一次産業の活動によっても温室効果ガスは排出されます。例えば農業では、化学肥料や農薬に含まれる亜酸化窒素ガスは二酸化炭素の約310倍の温室効果があり、化学肥料は散布量のうち5~7割が気化して拡散してしまうことから、農業が地球環境に対して与える影響は少なくありません。農業を持続的な産業にしていくためにも、化学肥料や農薬は必要な場所に適量のみ散布する等、環境負荷を最小限にすることが必要です。このように環境負荷を最小限に抑えることは、一次産業を持続的な産業にするためにも一次産業のあらゆる分野で対応が必要です。

これらの課題解決をし、一次産業を継続させていくことは、一次産業従事者の努力に頼るだけでは実現が難しい状況です。そこで北海道大学とNTTは、超省力で高品質、サステナブルな生産を可能とする"未来の一次産業モデル"として共同で実現をめざすことをビジョンとして掲げ、様々な分野の研究機関が連携する研究を実施することといたしました。

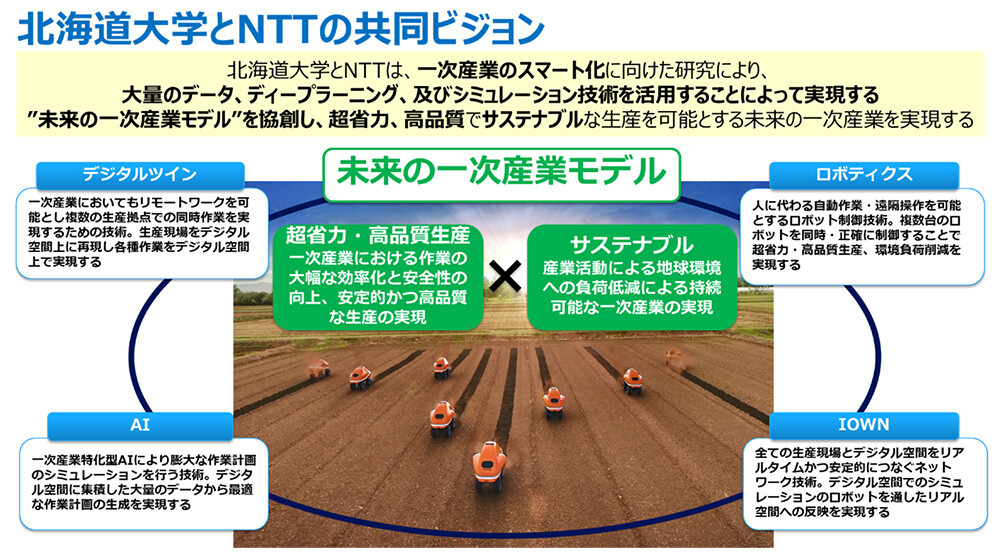

2. 共同研究のビジョン及び研究テーマ

図2 共同研究のビジョン

図2 共同研究のビジョン

未来の一次産業では、大量のセンシングデータ、ディープラーニング、及びシミュレーション技術を活用することによって、一次産業の現場へ人が赴かなくとも、デジタル空間上で状況確認・最適な作業計画作成が可能となります。そして作成された作業計画に基づき、ロボットが人に代わり最小限の資材を使った自動作業を行うことで、サステナブルで超省力、高品質生産が実現されます。このような未来の一次産業実現には、一次産業の現場における大量のセンシングデータを可視化するデジタルツイン、デジタルツインを一次産業従事者が使いこなし、最適なシミュレーション結果を得られるよう支援するAI、デジタル空間上でのシミュレーション結果を忠実にリアル空間で再現・作業を可能にするロボティクス、デジタルツインとロボティクスを超高速につなぎ、リアル空間で起きた問題にもデジタルツインからリアルタイムに最適なシミュレーション結果を返し、ロボティクスの自動作業継続を可能にするIOWN※1、それぞれの要素技術を研究開発し、連携させる必要があります。

北海道大学の強みとなる、一次産業におけるロボティクス・デジタルツインに関する技術、NTTの強みとなる、IOWN・AI・デジタルツインに関する技術を組み合わせ、ビジョン実現に必要な要素技術の創出に取り組みます。

25年度については、まずは農業をフィールドに、超省力かつサステナブルな農作業の自動化につながる、圃場のデジタルツイン、ロボット農機を安全に遠隔監視・操縦するロボティクスの実現をめざした以下2つの研究テーマに取り組みます。

- 研究テーマ①:高精度なデジタル圃場での生育・環境負荷が最小となる農作業シミュレーション実現

農家1人当たりの農地面積が増大する未来においては、農家が自身の農地を見回ることすら困難になることが想定されます。そのような状況でもすべての農地の状況を遠隔から把握できるようにするため、圃場を高度にデジタル化する技術の実現に取り組みます。また、デジタル化した圃場に様々な情報を重畳して作物の生育シミュレーションを高分解能で実施可能にする技術にも取り組む予定です。これにより、施肥や農薬散布を最小限に留めた農作業計画の立案など、環境負荷を低減するサステナブルな農業の実現をめざします。 - 研究テーマ②:人の現地作業を不要とするロボット農機の自動運転・遠隔操縦の実現

ロボット農機による農作業効率を最大化するには、様々な走路を走行する多数の農機を少ない拠点で、遠隔監視・操縦することが必要になります。また、農機以外の車両や人が頻繁に行き来する公道走行や農機が走行する農道も含めた自動運転、防風林などの遮蔽物によるGNSS取得が困難な走路や無線品質低下が発生する走路では通信品質に応じた遠隔操縦が必要となります。そこで、限りあるネットワークリソースを活用して安定的にロボット農機等の自動運転・遠隔操縦を実現するため、農機の走路に応じた通信品質を計測して農機制御へフィードバックする技術の実現に取り組みます。

上記2つのテーマが実現されることで、農家が複数の離れた圃場について、現場へ足を運ばずにデジタル空間上で農作業が可能となるほか、肥料や農薬の使用量を最小限に抑えた環境に優しい農業が実現できます。更に、デジタル空間での指示に基づき複数のロボット農機が同時に自動作業することで、生産性を数倍に向上させることができます。

3. 共同研究の体制

本共同研究では、北海道大学の3研究組織、NTTは3つの研究所が参加する以下体制で共同研究を開始します。

図3 共同研究体制

図3 共同研究体制

4. 共同研究成果により実現されるサービスイメージ

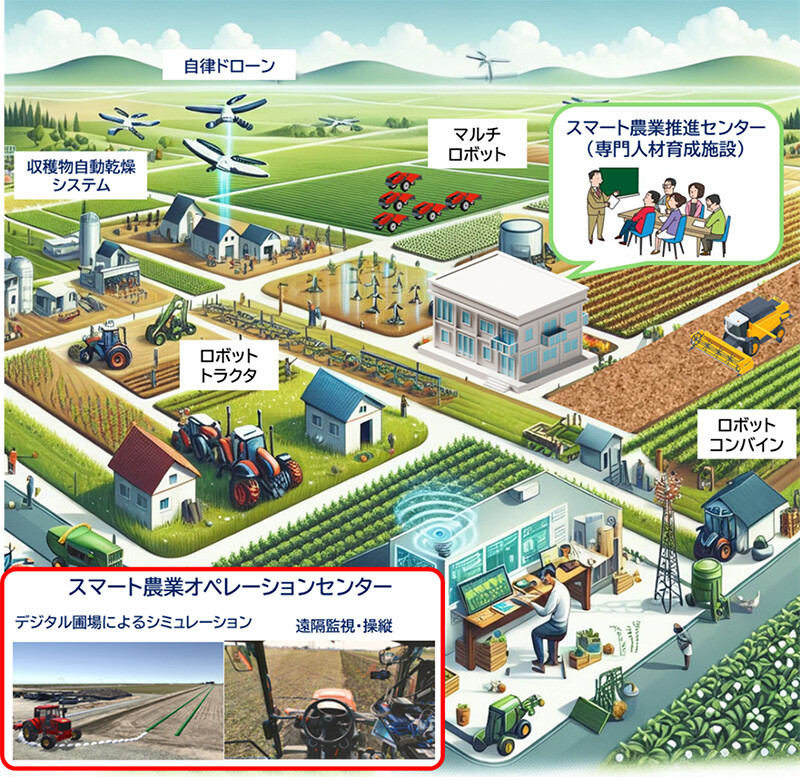

共同研究は4年間を予定しており、2030年には各研究テーマで研究開発した成果を組み合わせ、農業分野から、圃場に関する様々な情報を確認・シミュレーションすることが可能なデジタルツインプラットフォームサービスの実現をめざします。

具体的な実現イメージの例を図4に示します。実際の圃場の状態を、複数台の自律ドローンやマルチロボットにより計測し、それを圃場から離れたところにある「スマート農業オペレーションセンター」に集約して、デジタルツインプラットフォーム上にデジタル圃場を構築します。これにより、作物の状況のみならず、圃場の水分量や温度、天候といった圃場環境についてもデジタル空間上で確認・予測することが可能となります。このプラットフォームの利用により農家は現場へ行かずに、圃場の土壌状態・周辺環境・作物の生育状況をリアルタイムに確認することが可能になります。更に、これらの状況を確認しながら最適な作業計画をデジタル空間上でシミュレーションすることができ、コスト・稼働面だけではなく、環境負荷にも配慮した農作業計画の検討が可能となります。

またシミュレーション結果に基づき、ロボットトラクタやロボットコンバインなど、複数のロボットやドローンがリアル空間で同時に自動で作業をし、人の現場作業の大部分をサポートすることが、2030年時点では可能になります。これらのロボットの自動作業の様子も映像としてスマート農業オペレーションンセンターへ伝送され、遠隔から監視を行うことができます。更に、遠隔監視者も遠隔操縦を行うのであれば専門人材が必要です。そのためには、例えばスマート農業オペレーションセンターのような施設により専門のスキルを有した人材の育成が考えられます。そして圃場のデジタルツインプラットフォームを、このようなスキルを有した民間の農作業請負事業者が活用し、農家が管理しきれない圃場の作業を農家に代わって管理する、そのような未来の農業が実現します。

図4 共同研究成果を活用した2030年時点の未来の農業イメージ

図4 共同研究成果を活用した2030年時点の未来の農業イメージ

5. 今後の展開

本共同研究は4年間の実施を予定しています。まず初年度は性能要件の明確化と各種データの計測、2年目からテスト環境の構築に取り組み、3年目からテスト環境を使った各種技術の検証評価に取り掛かる予定です。長期間の研究となりますが、NTTグループで連携し、それぞれの研究テーマについて研究開発を終えた技術から2030年以降順次商用化していくことをめざします。

【用語解説】

※1IOWN

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想とは、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソースなどを提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処理基盤の構想です。詳しくは以下ホームページをご覧ください。

■IOWN構想とは

https://www.rd.ntt/iown/index.html

【参考資料】

2020年11月16日リリース

ロボット農機や5G、IOWN関連技術による農機の圃場間自動走行と遠隔監視制御を実現

~複数ネットワーク最適活用技術による円滑な広域自動走行等を通じた農業の生産性向上に貢献~

https://group.ntt/jp/newsrelease/2020/11/16/201116b.html

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

日本電信電話株式会社

サービスイノベーション総合研究所

企画部 広報担当

問い合わせ先フォームへ

ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。

現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。