2025年5月13日

日本電信電話株式会社

ロボットとのインタラクションが5歳児の利他的行動を促進することを発見

~幼児教育を支える学習コンパニオンロボットの実現をめざす~

発表のポイント:

- 5歳児は、発話や身振りを交えたやり取りができるロボットとのインタラクションを経験すると、そのロボットの前では利他的にふるまうことを実証しました。

- ロボットとのインタラクションを経験することで、子どもはロボットを幸せや悲しみを感じる「心ある存在」と捉えるようになる可能性を示唆しました。

- 本成果は、ロボットを子どもの学びを支える学習コンパニオンとして活用するための指針となり、AIを活用した新たな幼児教育への貢献が期待されます。

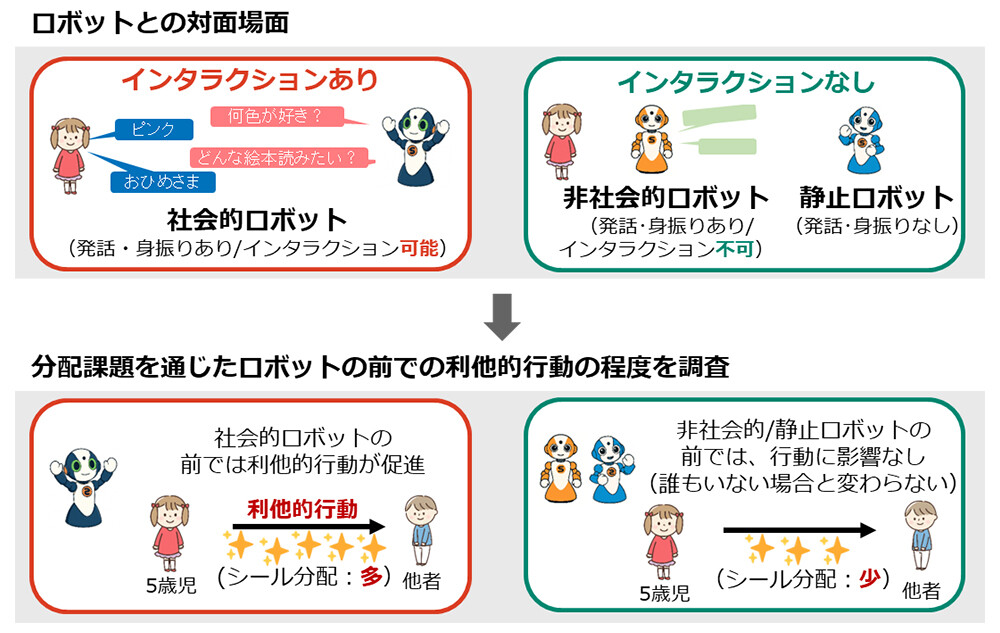

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)は、ロボットとの会話などを通じたインタラクションの経験が5歳児の利他的行動や心の感じ方に与える影響を、実験心理学的手法(※1)で実証しました(図1)。

本研究では、戦略的な社会性が発達する5歳児[1]が、発話や身振りを交えたやり取りが可能な社会的ロボットとのインタラクションを経験すると、そのロボットの前では利他的行動が促進されることを発見しました。また、こうしたインタラクション可能な社会的ロボットは、インタラクション機能を持たないロボットに比べて、より心がある存在として認識されていることも明らかになりました。本成果は、ロボットを子どもの学びを支える学習コンパニオンとして活用するための指針に利用でき、今後の幼児教育のあり方を考える上で貴重な知見を提供します。

本成果は、5月20日より開催される、コミュニケーション科学基礎研究所オープンハウス2025に出展いたします。

図1 本成果の概要

図1 本成果の概要

5歳児は、発話や身振りを交えたやり取りができる社会的ロボットとのインタラクションを経験すると、そのロボットの前では利他的にふるまう。インタラクションが成立しない非社会的ロボットや静止ロボットの場合、子どもの行動傾向に影響しない。

1. 背景

近年、学習のあり方は多様化しており、AIやロボットを活用した教育が注目されています。子どもがロボットから知識やスキルを学ぶ機会は今後さらに増え、近い将来、ロボットは子どもの学びを支える学習コンパニオンとして、私たちの生活に関わっていくと考えられます。

技術の進展により、ロボットが生活に関わる機会が増える中、子どもがロボットをどのように認識し、受け入れているのかを明らかにすることは、幼児教育への応用の観点から重要です。こうした知見は、ロボットを活用した教育の設計指針に活かすことができ、幼児教育の向上にもつながります。本研究では、子どもがロボットをどのような存在としてとらえているのかに注目して、検討を進めてきました。

子どもは成長の過程で、他者への共感から始まり、段階的に様々な社会性を身につけていくことが知られています。本研究では、5歳頃から発達がみられる戦略的な社会性[1]に注目し、ロボットがどのような影響を与えるかを実験心理学的手法により検証しました。

2. 研究の成果

(1)ロボットとのインタラクションが子どもの利他的行動に与える影響

子どもは5歳頃になると、誰かに見られていることに敏感になり、観察されているときには自分を良く見せようとします。例えば、観察者の前では、自分が持っているものを他者に多く分け与える利他的行動をとったり、不正行動を控えたりする傾向があります。しかし、観察者がロボットの場合、子どもがどのように行動を変化させるかについては、これまで明らかにされていませんでした。本研究では、5歳児がロボットに見られているときに良い行動を示すのか、また、ロボットとのインタラクションの経験が子どもの行動にどのような影響を与えるのかを検証しました(図1)。

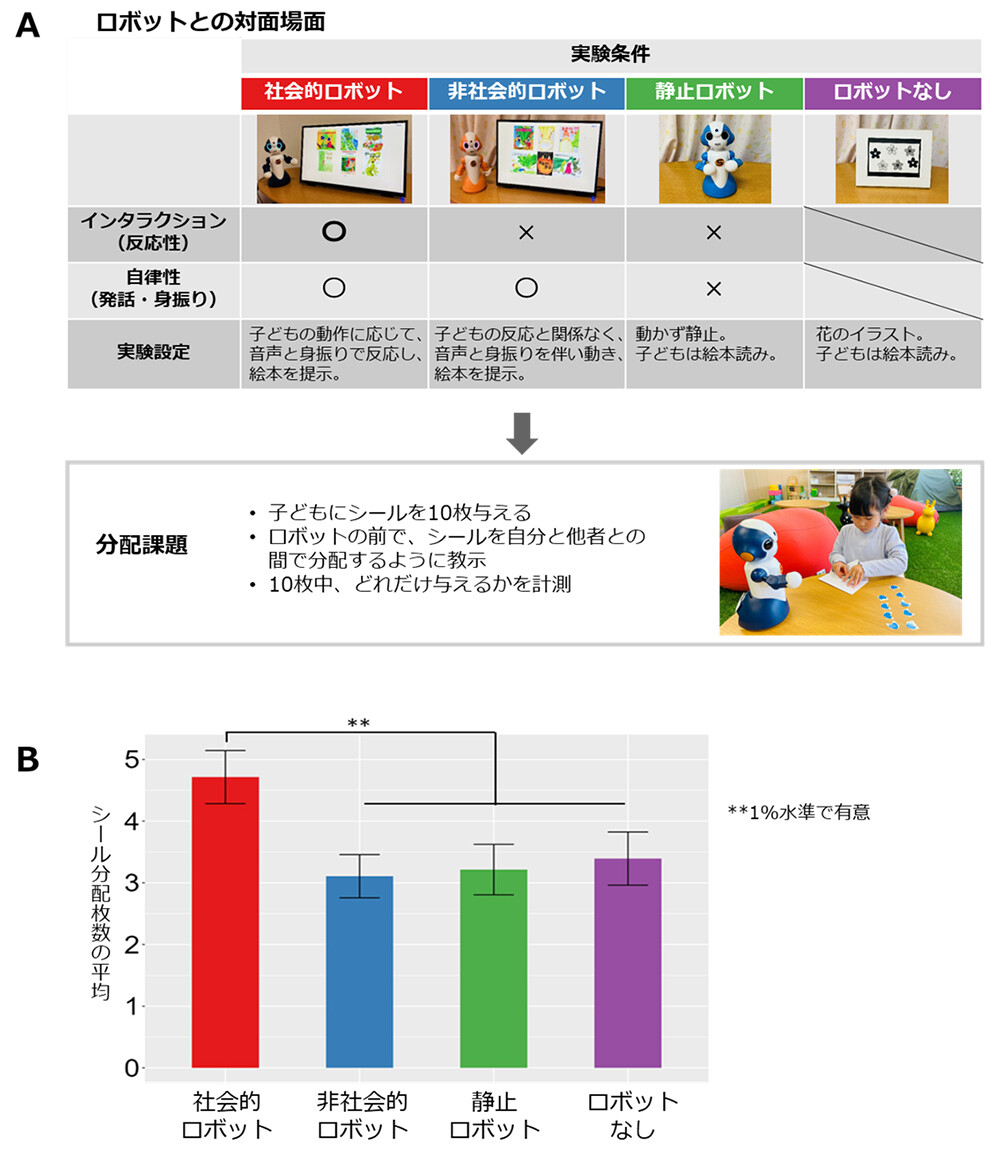

実験では、まず子どもがロボットと対面する場面を設けました(図2A)。社会的ロボット条件では、子どもは、発話や身振りを交えたやり取りが可能なロボットとのインタラクションを経験しました。一方、非社会的ロボット条件では、プログラムされた発話や動作を定期的に再生するだけでインタラクションが成立しにくいロボットと接しました。さらに、静止ロボット条件では、動かないロボットと接しました。また、観察者がいないロボットなし条件も設定しました。

次に、子どもの利他的行動を測定するために、シール分配課題を実施しました。この課題では、子どもに10枚のシールを渡し、ロボットの前で自分と他者との間で分けるよう求めました。

実験の結果、5歳児は、社会的ロボットとのインタラクションを経験すると、そのロボットの前では他者に与えるシールの枚数が増えるという利他的行動を示しました(図2B)。一方、非社会的ロボットや静止ロボットの前では、観察者がいない場合と行動は変わらず、他者にはあまりシールを分けない傾向が確認されました。これらの結果は、ロボットとの社会的インタラクションの経験が、5歳児の利他的行動を促進することを示唆しています。

図2 実験手続きおよび結果

図2 実験手続きおよび結果

(A)5歳児112名は、4条件のいずれかに参加(各条件28名)。子どもはロボットと対面し、その後分配課題に取り組んだ。(B)分配課題の結果。社会的ロボットの前では、相手に多くのシールを分配する傾向が見られた。

(2)ロボットが子どもに与える印象

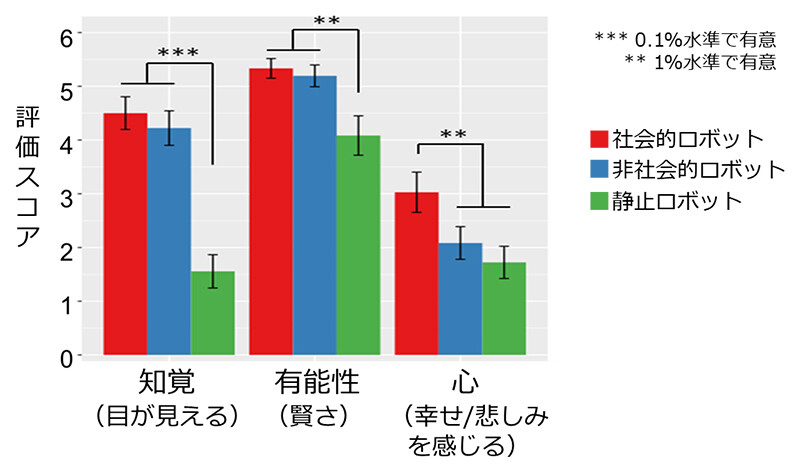

子どもの行動に影響を与えるロボットの特性を明らかにするため、ロボットが子どもにどのような印象を与えるのかを調べました。5歳児は、社会的ロボット、非社会的ロボット、静止ロボットと接した後、「ロボットは物を見ることができるか(知覚)」、「ロボットは賢いか(有能性)」、「ロボットは幸せや悲しみを感じるか(心)」という特性について尋ねられました。各質問では、「とてもそう思う」から「全くそう思わない」までの7段階で評価してもらいました。

その結果、5歳児は、知覚と有能性については、社会的ロボットと非社会的ロボットのいずれにも高い評価をしていましたが、両者の間に有意な差はありませんでした。一方、心に関しては、5歳児は社会的ロボットに対して、非社会的ロボットや静止ロボットよりも、心を強く感じていることが明らかになりました(図3)。これは、ロボットとのインタラクションを経験することで、子どもがロボットを幸せや悲しみを感じる「心ある存在」と捉えるようになる可能性を示唆しています。

図3 子どもがロボットの機能に応じて感じる印象の比較。子どもは社会的ロボットに対して、非社会的ロボットや静止ロボットよりも心を強く感じる。

図3 子どもがロボットの機能に応じて感じる印象の比較。子どもは社会的ロボットに対して、非社会的ロボットや静止ロボットよりも心を強く感じる。

本成果は発達心理学分野で権威ある国際論文誌Child Developmentに発表されました[2]。

3. 今後の展開

本成果は、社会的ロボットが子どもの自律的な学びに寄り添う学習コンパニオンとして有用である可能性を示しており、AIを活用した幼児教育の設計指針の基盤として利用することが期待できます。NTTコミュニケーション科学基礎研究所では、子どもの学習メカニズムを科学的に解明する基礎研究と、その知見を活かしてロボットを用いた幼児教育支援技術の応用研究の両面に取り組んでいます。現在は、社会的ロボットを活用して、子どもの好みや発達段階に応じて個別最適化した絵本を推薦するAIシステム「ぴたりえタッチ」の研究を進めています(図4)。さらに、社会的ロボットと絵本の感想を音声対話するシステム開発も進めており、子どもの絵本読み活動をより活性化させる効果的な支援技術の創出をめざしています。

今後も、子どもとロボットの関わりの検証を通じて子どもの学習メカニズムへの理解を深めながら、子どもが学びやすい支援方法を考案し、幼児教育を支える学習コンパニオンロボットの実現をめざしていきます。

図4 ロボットの案内で、子どもの好みに合ったおすすめの絵本を推薦するシステム「ぴたりえタッチ」

図4 ロボットの案内で、子どもの好みに合ったおすすめの絵本を推薦するシステム「ぴたりえタッチ」

https://www.rd.ntt/cs/team_project/icl/cd/research_innovative10.html

【用語解説】

※1実験心理学的手法:特定の要因が行動に与える影響を調べるため、異なる条件を設定して比較する実験手法

【参考文献】

[1]S. Grueneisen, F. Warneken (2022). The development of prosocial behavior: From sympathy to strategy. Current Opinion in Psychology, Vol. 43, pp. 323-328. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.005

[2]Y. Okumura, T. Hattori, S. Fujita, T. Kobayashi (2023). A robot is watching me!: Five-year-old children care about their reputation after interaction with a social robot. Child Development, Vol. 94, pp. 865-873. https://doi.org/10.1111/cdev.13903

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

日本電信電話株式会社

先端技術総合研究所

企画部 広報担当

問い合わせフォームへ

ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。

現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。