2024年6月20日

お知らせ

ウェルビーイングの学びの指針となる「ウェルビーイング・コンピテンシー ホワイトペーパー NTT-KIT 2024年度版」を公開

日本電信電話株式会社(代表取締役社長:島田明、以下、NTT社会情報研究所)は、金沢工業大学(KIT)(学長:大澤敏)とウェルビーイングの学びに関する共同研究の成果を、ホワイトペーパーとして公開しました。

掲載場所:NTT社会情報研究所 Well-being研究サイト『ウェルビーイング・コンピテンシー ホワイトペーパー』

https://www.rd.ntt/sil/project/socialwellbeing/article/well-being_competency_wp.html

「ウェルビーイング(Well-being/Wellbeing)」とは、それぞれの人の「よく生きるあり方、よい状態」を意味します。近年、企業経営や働き方、街づくりなど、さまざまな場面で取り上げられるようになり、特に、教育の分野では重要なテーマとなっています。2019年にOECDが公表した学習のフレームワーク「OECD Learning Compass(学びの羅針盤)2030」では、ウェルビーイングはそのゴールとして明確に示されています。日本国内でも、第4期教育振興基本計画(2023年6月閣議決定)のコンセプトのひとつに「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲げられました。

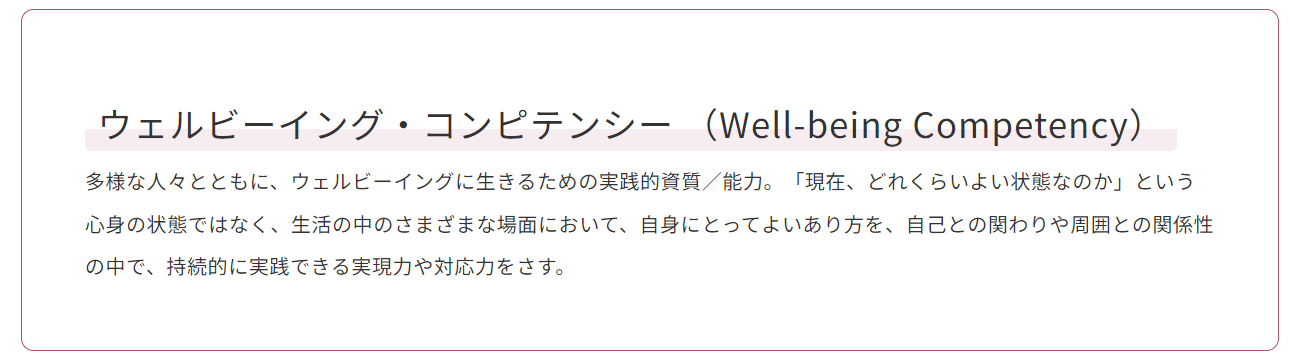

本ホワイトペーパー「ウェルビーイング・コンピテンシー ホワイトペーパー NTT-KIT 2024年度版」では、このコンセプトを学校教育においてどのように取り入れられるのか、子どもたちのウェルビーイングに関する資質や能力をどのように育むことができるのか、そのための考え方「ウェルビーイング・コンピテンシー(Well-being Competency)」を提案し、その実践方法を併せて紹介しています。

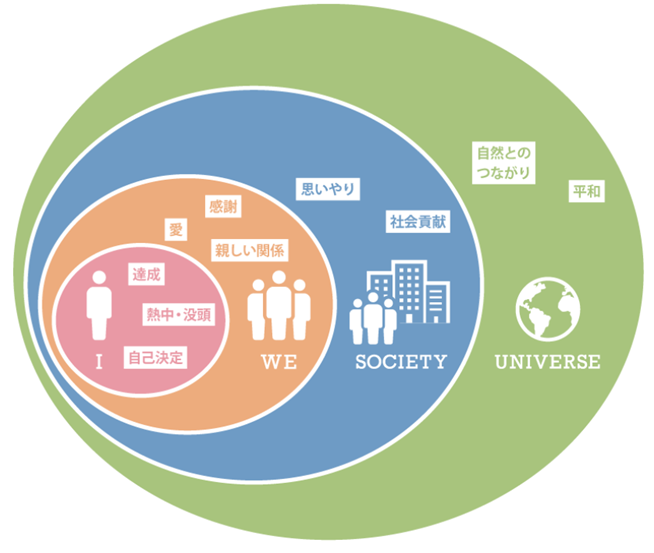

このホワイトペーパーは、NTT社会情報研究所 Well-being研究プロジェクトと、金沢工業大学(KIT)平 真由子准教授の共同研究の成果によるものです。これまでNTT社会情報研究所では、ウェルビーイングの要因について、関係性の範囲に関する以下の4つのカテゴリーから議論や実践を行ってきました。

I:自分の気持ちや行動に関する要因

WE:近しい人との関わりに関する要因

SOCIETY:社会との関わりに関する要因

UNIVERSE:自然や世界など大きなものとのつながりに関する要因

共同研究を実施した金沢工業大学 平 真由子准教授は、公立中学校教員を経て、教育心理学、スポーツ心理学を専門にしており、その知見を活かして本ホワイトペーパーは共同執筆されました。ホワイトペーパーでは、教育現場の先生方、様々な教育者の方々が学びの場を具体化するために参照される「モデル」と、児童生徒や先生が資質/能力の獲得や向上を把握するための「基準項目」を設定し、実践例とともに示しています。

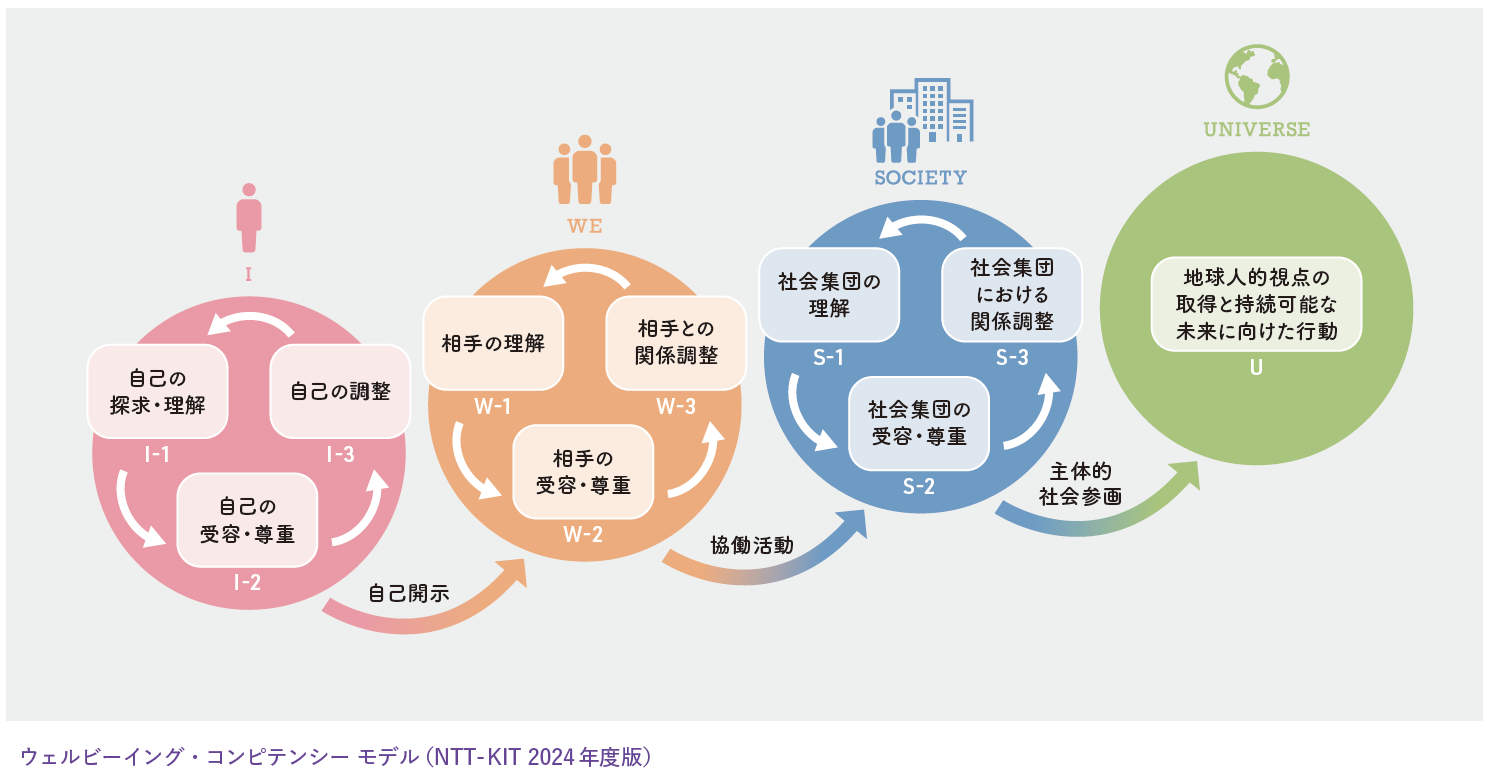

本ホワイトペーパーで示されている、「ウェルビーイング・コンピテンシー モデル(NTT-KIT 2024年度版)」では「I」「WE」「SOCIETY」の各カテゴリーに対して認知・感情・行動の3つの視点から、「UNIVERSE」に対しては1つの視点から、合計10のコンピテンシーを設定しています。例えば、「I」のカテゴリーでは、「自己の探求・理解」(認知)、「自己の受容・尊重」(感情)、「自己の調整」(行動)の3つのコンピテンシーを設定しています。また、カテゴリー間は矢印によってつながれていますが、カテゴリーの優劣を表しているのではなく、学ぶ上での順序として「I」から始めることがスムーズではないかという提案です。

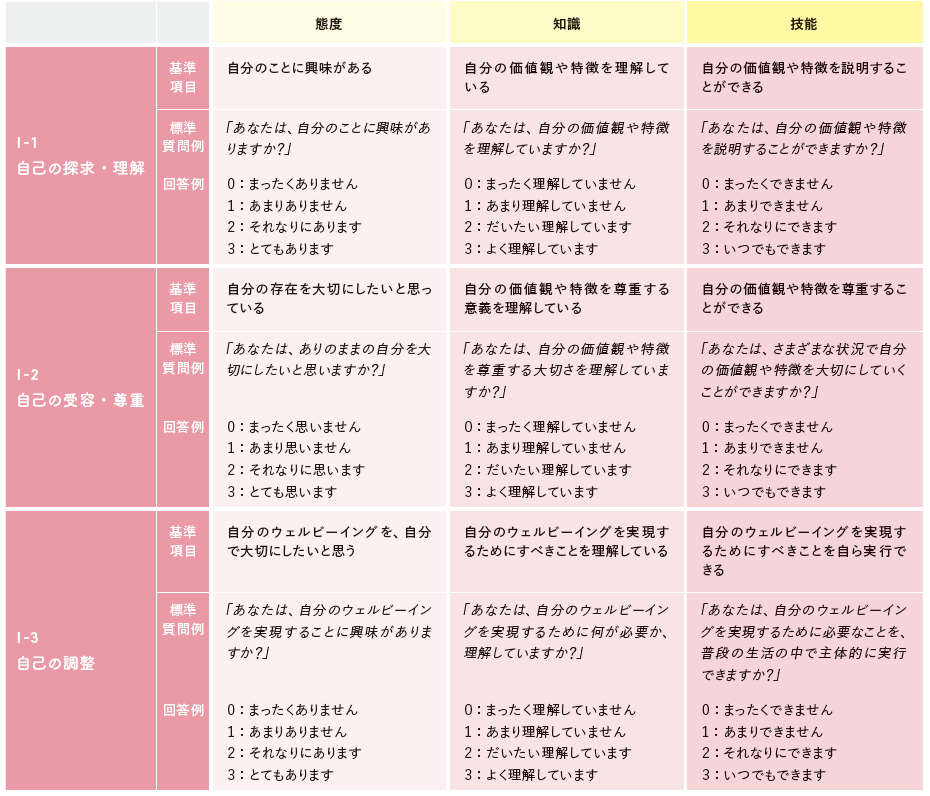

コンピテンシーを把握するための「ウェルビーイング・コンピテンシー マトリクス(NTT-KIT 2024年度版)」では、前述のモデルで設定された10のコンピテンシーそれぞれに対して、態度(コンピテンシー獲得へ向けた姿勢)、知識(コンピテンシーが発揮された状態や効果に対する理解)、技能(コンピテンシーを再現性高く発揮する遂行力)の3つの観点から、基準項目を設定しています。そうすることで、自身のウェルビーイングに関するコンピテンシーを体系的に把握できます。下記は、「I」の3つのコンピテンシーに対して設定された9つの基準項目を示すマトリクスです。同様に、「WE」に対しても9つ、「SOCIETY」に対しても9つ、「UNIVERSE」に対して3つの基準項目が設定されています。合計30の基準項目によって、ウェルビーイング・コンピテンシーは把握されます。

また、ウェルビーイング・コンピテンシーの考え方は、学ぶ場だけでなく、多様な人々とともに働く職場においても重要になります。NTTでは、新しく入社した人や、新しく職場に配属された人も働きやすいように、社員のウェルビーイング・コンピテンシーが高まるような施策を実施しています。

本ホワイトペーパーは、今後、研究の進展や、教育を巡る社会や環境の変化、ツールや技術の開発状況などにより、内容は順次更新される予定です。

本ホワイトペーパーについてのお問い合わせ

日本電信電話株式会社

サービスイノベーション総合研究所 企画部広報担当

nttrd-pr@ml.ntt.com

トピックスに記載している情報は、発表日時点のものです。

現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。