2025年10月 3日

受賞・表彰

触覚工学・心理学における主要な国際論文誌IEEE Transactions on HapticsにてNTTコミュニケーション科学基礎研究所からの論文がBest Paper Awardを受賞

触覚工学・心理学分野の主要な国際論文誌IEEE Transactions on Haptics(ToH)において掲載されたNTT研究所からの論文が、2024年のBest Paper Awardに選出されました。IEEE ToH誌は、触覚研究分野において世界的に権威のある国際学術誌のひとつで、触れることによる情報の獲得や物体操作に関する基礎理論や工学的応用を扱っています。そのトピックとしては、人間の触知覚の仕組みの解明から、ロボットの触覚センサ・ディスプレイやVRでの触覚提示、医療・教育・技能訓練・ゲームなど幅広い分野での応用までを対象としています。

(以下、NTTコミュニケーション科学基礎研究所はCS研、京都大学を京大と略します)

受賞論文:

Touch cannot attentionally select signals based on feature binding

触覚では複数の特徴の組み合わせを判別するのが困難

黒木 忍 主任研究員(CS研)、西田 眞也 教授/客員研究員(京大、CS研)

人は指先で物体に触れるだけで、その物体のもつさまざまな質感や表面の細かな違いを感じ取ることができます。これは、触覚が指先に伝わる振動や皮膚の変形といった時間的・空間的な情報を、精緻に識別できるためです。例えば、外見ではほとんど区別のつかない布の材質を簡単に触り分けたり、さらに訓練を積めば点字を読解することも可能です。

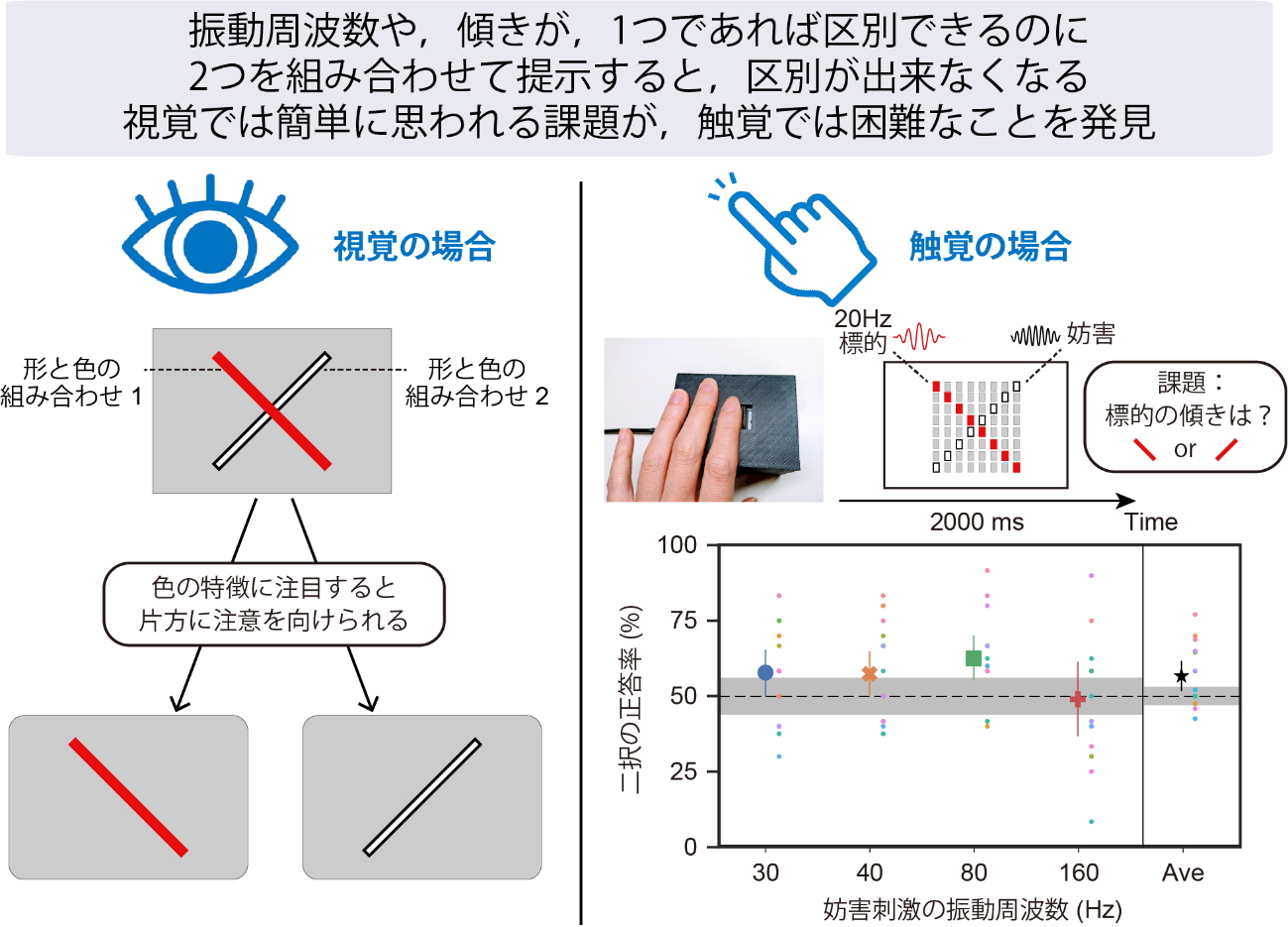

このように人は触覚を用いてさまざまな対象を瞬時に触り分けることができますが、本研究では、複数のものに同時に触れた場合には「どの形がどの質感をもつのか」を正しく結びつけて感じ取ることが極めて困難であることを初めて示しました。例えば、図に示すように赤い線と白い線が交差している場合、視覚では「赤い線の傾き」を正しく答えることができます。ところが触覚では、低周波の振動をともなう「ぱたぱたした質感の線」と、高周波の振動をともなう「ブルブルした質感の線」が同時あるいは短い時間間隔で提示された場合に、どちらの傾きがどちらの質感に対応するのかを正しく答えることができない、ということが実験により明らかになりました。触覚では、質感と形といった複数の特徴を結びつけて区別することが難しく、異なる特徴同士を混同してしまう傾向が強く見られました。

図1:視覚では、色と形を組み合わせて提示しても、色の特徴に注目することで特定の線の傾きを正しく判別できる。一方、触覚では、ピンアレイ型触覚ディスプレイを用いて低周波と高周波の振動パターン(異なる感触)をそれぞれ異なる傾きで提示した場合、どの線がどの感触をもつのかを正しく対応づけることができない。下段のグラフは、触覚での課題の正答率が偶然レベル(50%)付近にとどまることを示している。

図1:視覚では、色と形を組み合わせて提示しても、色の特徴に注目することで特定の線の傾きを正しく判別できる。一方、触覚では、ピンアレイ型触覚ディスプレイを用いて低周波と高周波の振動パターン(異なる感触)をそれぞれ異なる傾きで提示した場合、どの線がどの感触をもつのかを正しく対応づけることができない。下段のグラフは、触覚での課題の正答率が偶然レベル(50%)付近にとどまることを示している。

人間の触覚は「一つひとつの特徴」には鋭敏である一方で、「特徴の組み合わせ」を処理するのは不得意であることが明らかになりました。この結果は、触覚が視覚や聴覚とは異なる仕組みで世界を捉えていることを示す新しい知見です。さらに、視覚的なパターン表現をそのまま凹凸や振動表現として触覚に置き換えるという従来の感覚代行の手法が、必ずしも情報提示として適していないことも示しています。こうした発見が、今後の触覚インタフェースやバーチャルリアリティ技術の設計に重要な示唆を与えるものとして高く評価されました。

IEEE Transactions on Haptics Best Paper Award受賞論文ページはこちら

NTTコミュニケーション科学基礎研究所では、引き続き人間と情報の本質に迫る基礎理論の構築をめざすとともに、社会に変革をもたらす革新技術の創出をめざした基礎研究を推進します。

トピックスに記載している情報は、発表日時点のものです。

現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。