2025年8月12日

NTT株式会社

新規波長帯域「X帯」の開拓による160テラビット毎秒、1,000km超長距離光増幅中継伝送に成功

~IOWN/6Gに向けた世界最大27THz帯域を適用した既存光ファイバにおける長距離化と従来比10倍超の大容量化の両立へ~

発表のポイント:

- 波長帯一括変換技術を適用した超広帯域光増幅中継器を新たに開発することで、従来光通信に利用できなかった長波長帯(X帯)を新たに開拓し、従来帯域の6.7倍超となる世界最大の波長帯域の広帯域化(信号帯域:27THz)を実証しました。

- 光ファイバ内で生じる特有の非線形作用を積極的に利用した伝送設計技術により、従来伝送が困難であった新規超長波長帯(X帯)を含む27THz全帯域にわたり、1,000km以上の長距離光伝送の実証に成功しました。

- 本成果により、既存光ファイバを用いて、ファイバ1芯あたり従来の10倍超の大容量化と、東名阪区間をカバー可能な1,000km以上の長距離化の両立が可能となり、増大し続けるデータトラフィックを収容可能な基幹光ネットワークの実現が期待されます。

NTT株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)は、従来の光通信波長帯を超えた新たな超長波長帯(X帯)を開拓し、波長帯域27THzの超広帯域波長分割多重(WDM)信号によって、伝送容量160テラビット毎秒での伝送距離1,040kmの長距離大容量光伝送の実証に成功しました[1]。

大容量光伝送システムにおいては、日本における基幹光ネットワークの大動脈である東名阪区間を光増幅中継できることが求められます。現在の光伝送システムでは、光の波長軸上に伝送チャネルを多重するWDM方式(※1)が利用されており、さらなる大容量化のためにはその多重領域である波長帯域(※2)を拡張することが重要です。本成果では、PPLN(※3)型波長帯一括変換技術を適用した超広帯域光増幅中継器を新たに開発し、信号帯域を従来システムの6.7倍超の世界最大27THz(※4)まで拡張すること成功しました。また、光ファイバ中の特有の非線形作用により生じるパワー遷移(誘導ラマン散乱)を利用することで、光ファイバの低損失帯域を約1,700nmの超長波長帯まで拡張し、東名阪をカバーする1,000km以上の長距離区間においても超広帯域WDM信号を伝送可能であることを実証しました。

本成果は、IOWN(※5)/6Gにおけるオールフォトニクス・ネットワークにおいて、波長帯を拡大することにより、既存の10倍以上の大容量化(※6)と1,000km超の長距離化を両立可能な技術として期待されるものです。

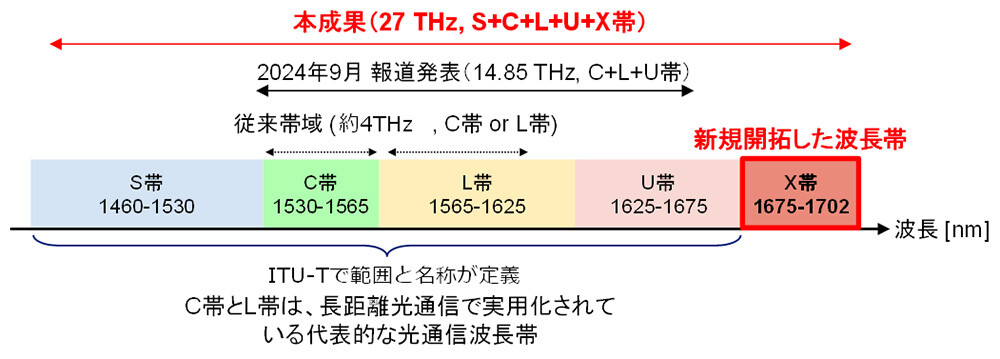

図1. 本成果で実証した光信号の伝送帯域

図1. 本成果で実証した光信号の伝送帯域

1. 背景

高品質な動画像のストリーミングサービスや生成AIの急速な普及に伴い、世界のデータトラフィックは増大を続けており、情報通信網の根幹を支える光ファイバ伝送システムには、そのような通信需要の増加に対応する継続的な大容量化が求められます。

現在の基幹光ファイバ伝送システムで用いられるデジタルコヒーレント(※7)WDM伝送方式では、エルビウム添加光ファイバ増幅器(EDFA, erbium-doped fiber amplifier)の増幅帯域であるC帯またはL帯と呼ばれる波長帯域中の約4THzの波長帯域が利用されてきましたが、さらなる大容量化のためには光信号を多重する波長帯の新規開拓が重要となります。NTTでは、波長帯の開拓に向けて、周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN, periodically poled lithium niobate)導波路による光パラメトリック増幅器(OPA, optical parametric amplifier)(※8)による広帯域光増幅中継伝送技術の研究開発を進めてきました。これまで、光通信波長帯における最長波帯であるU帯に波長帯域を拡張し、従来のC帯とL帯も組み合わせた14.85THzの波長帯域を用いて、800kmの伝送距離で115.3テラビット毎秒の大容量長距離伝送を実証しました(※9)。

しかしながら、これ以上の波長帯の拡大には、新たな波長帯での効率的な光増幅中継器がないことや、既存の光ファイバでは長波長帯で伝送損失が急激に増大することなどの課題があり、実現は非常に困難であると考えられていました。

2. 成果の概要

本実証では、PPLN型波長帯一括変換技術を適用した超広帯域光増幅中継器を新たに開発し、WDM信号を多重可能な波長帯域を、従来の光通信波長帯を超えた超長波長帯へ拡張することに成功しました。今回、本技術により新たに開拓した超長波長帯をX帯と定義しています。さらに、短波長帯であるS帯に対応させることで、S帯、C帯、L帯、U帯、X帯にわたる、既存伝送システム(※6)の6.7倍超の27THz帯域での超広帯域光増幅中継器を実現しました。また、光ファイバ中の特有の非線形作用により生じるパワー遷移(誘導ラマン散乱)を積極的に利用することで、X帯における光ファイバの損失を実効的に低損失化し、X帯でのWDM信号伝送が可能になりました。これらにより、既存光ファイバを用いた1,000km級の伝送実験として世界最大容量となる160テラビット毎秒の超大容量伝送を実証し、大容量化および長距離化を両立可能な領域を拡大しました。

3. 技術のポイント

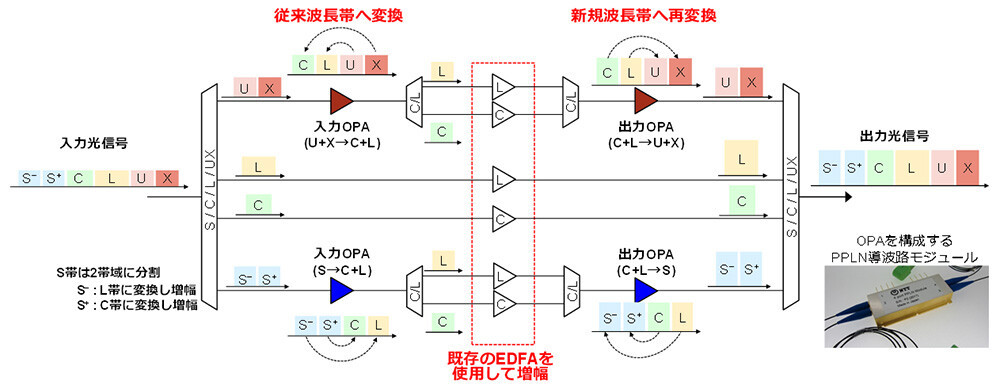

①S帯からX帯をカバーする超広帯域光増幅中継器

拡張した波長帯を用いて大容量かつ長距離の光伝送を実現するためには、波長帯に対応した光増幅中継器が必要になります。これまで、PPLN導波路型OPAを用いた波長帯変換技術を利用し、U帯などの新規帯域とC帯やL帯の従来帯域との間で相互に波長多重信号を一括変換することで、従来帯域用の光増幅器であるEDFAを新規波長帯の光増幅に利用するシステム構成の実証を進めてきました。本成果では、L帯とU帯の間の相互変換用に試作したPPLN導波路の制御状態を変更し、変換帯域をX帯まで広帯域化することで、U+X帯とC+L帯のWDM信号を相互に一括変換する波長帯変換器を構築しました。また、S帯とC+L帯の間を変換する波長帯変換器も新たに試作し、これらと既存の光増幅器であるEDFAを組み合わせることで、S帯からX帯をカバーし27THz帯域の波長多重信号を一括増幅する光増幅中継器を実現しました(図2)。

図2. S帯からX帯をカバーする光増幅中継器構成

図2. S帯からX帯をカバーする光増幅中継器構成

②チャネル間誘導ラマン散乱を用いた光通信波長帯の超長波長帯への拡張

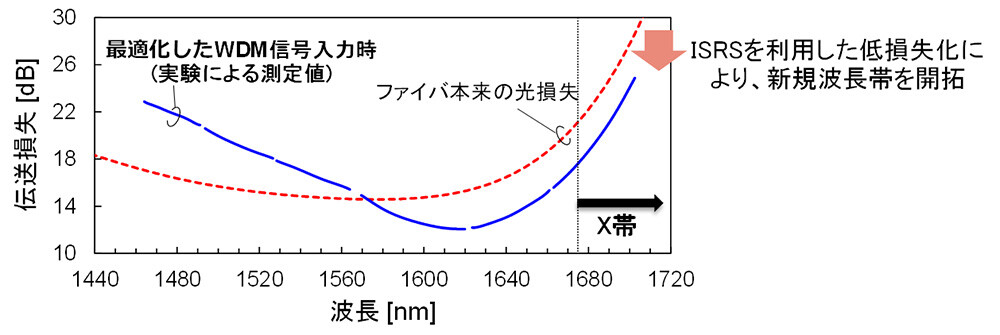

光通信波長帯は、石英系光ファイバの伝送損失の波長依存性に基づいており、最も長い波長帯は1,625nmから1,675nmまでのU帯として定義されています。通常、U帯より長い波長帯では、石英系光ファイバの吸収特性により急激に伝送損失が増加するため、信号伝送には適さないと考えられてきました。一方で、広帯域な波長多重信号を光ファイバ上で伝送すると、誘導ラマン散乱と呼ばれる非線形作用により、短い波長の信号から長い波長の信号へ光のパワーが遷移し、光ファイバの伝送損失の波長依存性が実効的に変動する現象が起こります。この現象を、チャネル間誘導ラマン散乱(ISRS, inter-channel stimulated Raman scattering)と呼びます。本成果では、ISRSを積極的に利用することで、従来の波長帯であるC帯とL帯から、光パワーを遷移させ、U帯よりも長い波長の帯域を実効的に低損失化することで、信号伝送に利用することを提案しました。

効率的な信号伝送を実現するためには、光ファイバ中で生じる非線形光学効果に起因する光信号歪みやISRS、伝送損失を考慮して送信条件を最適化し、伝送設計を行う必要があります。本成果では、U帯とX帯の長波長帯に加え、短波長帯であるS帯も利用し、従来波長帯であるC帯とL帯も加えた27THzの信号を送信しました。このような超広帯域な信号の送信条件の最適化を実験的に行うことは困難であるため、ガウス雑音モデルと呼ばれる信号品質推定モデル(※10)を適用した数値シミュレーションによって、実験条件の最適化を行いました。図3は、光ファイバの固有の伝送損失と、最適化された波長多重信号を送信した際の伝送損失の波長依存性(伝送損失スペクトル)を表しています。ISRSの効果により、長波長帯であるX帯は大きく低損失化され、高速信号伝送に利用することが可能となりました。

図3. 光ファイバの損失スペクトルのISRSによる変化(80km標準シングルモードファイバを使用)

図3. 光ファイバの損失スペクトルのISRSによる変化(80km標準シングルモードファイバを使用)

4. 実験の概要と成果

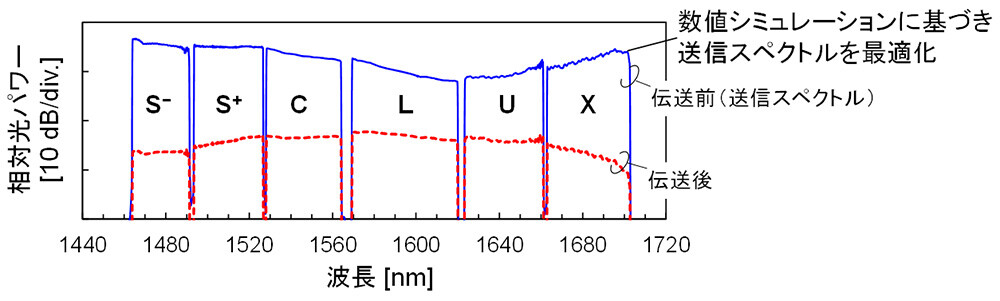

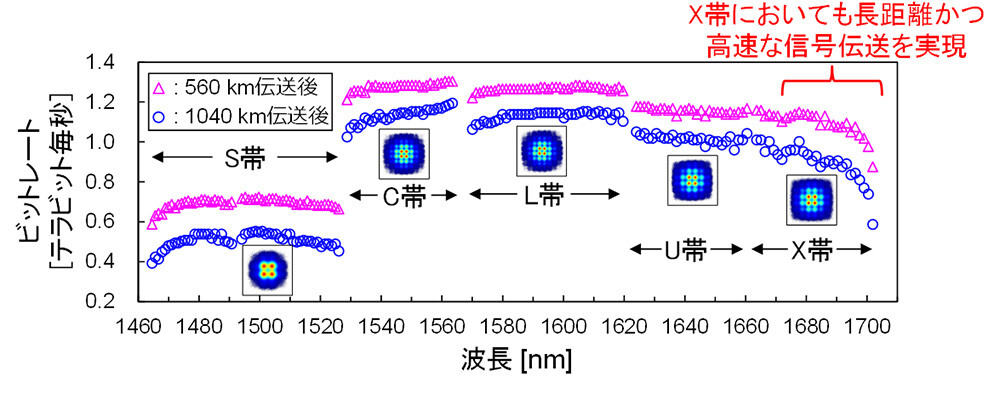

陸上伝送網における標準的な距離である、中継間隔80kmの周回伝送実験系(※11)を構築し、27THz帯域の光増幅中継伝送実験を実施しました。光ファイバ伝送路には、現在も利用されている既存伝送路である、標準シングルモードファイバを使用しました。波長多重間隔は150GHzを想定し、S帯は54波長8.1THz、C帯は30波長4.5THz、L帯は40波長6.0THz、U帯は28波長4.2THz、X帯は28波長4.2THzの波長多重信号を配置しています(図4)。

図4. 最適化した光信号の送信スペクトル

図4. 最適化した光信号の送信スペクトル

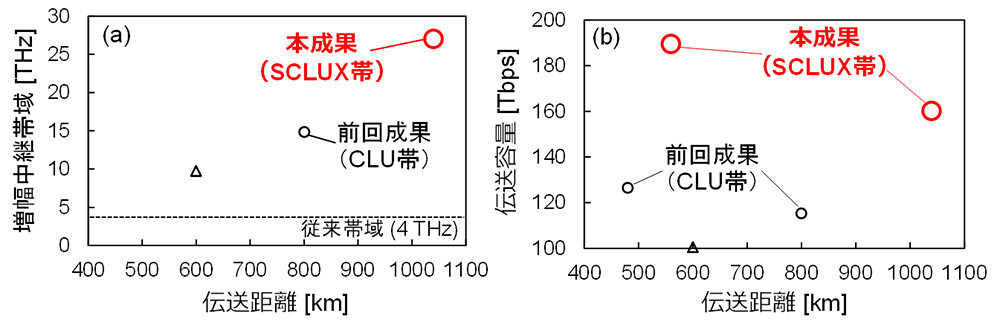

S帯、U帯、X帯の波長多重信号は、従来波長帯であるC帯またはL帯の波長多重信号を波長帯変換して生成しました。すべて合計した波長多重信号は180波長、27.0THz帯域となり、前回成果の波長帯域14.85THzに対して1.8倍となる伝送帯域を実現しました。144ギガボー(※12)PCS-QAM信号(※13)の伝送後の信号品質評価を全波長で実施したところ、前回成果(※9)の伝送距離800km、総伝送容量115.3テラビット毎秒を大きく上回る、伝送距離1,040km、総伝送容量160.2テラビット毎秒を得ました。また、東名区間をカバー可能な伝送距離560kmにおいては、総伝送容量189.5テラビット毎秒を実現しました(図5)。図6は、集中増幅器のみで中継間隔80km以上かつ100テラビット毎秒以上の伝送容量を達成したシングルモード光ファイバを伝送路とした増幅中継伝送実験の比較を表しています。本成果で得られた結果は、既存のシングルモード光ファイバを用いた500km以上、1,000km以上の長距離伝送において、世界最大の伝送帯域(図6(a))かつ伝送容量(図6(b))となります。また、X帯においても、1チャネル当たりテラビット毎秒級の伝送が実現できており、大容量光伝送システムにおいてX帯を利用することの有効性を実証しました。

図5. 全180波長チャネルのビットレート

図5. 全180波長チャネルのビットレート

図6. シングルモード光ファイバを伝送路とした中継間隔80km以上の長距離大容量伝送実験の比較(○:NTT、△:他機関)

図6. シングルモード光ファイバを伝送路とした中継間隔80km以上の長距離大容量伝送実験の比較(○:NTT、△:他機関)

5. 今後の展開

本成果で示した新たな波長帯域の開拓と、それによる超広帯域増幅中継伝送技術により、敷設済みの既存の光ファイバ伝送路を用いたシステムにおいても大幅な大容量化が期待されます。NTTでは、2030年代のIOWN/6Gにおけるオールフォトニクス・ネットワークの進化に向けて、独自のデバイス技術と光伝送技術の融合を深化させ、研究開発を進めていきます。

本研究の支援

本研究成果の一部は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))の委託研究(JPJ012368C04501)および助成事業(JPJ012368G60101)により得られたものです。

【参考文献】

1Shimpei Shimizu, Kosuke Kimura, Akira Kawai, Masashi Abe, Shunya Konno, Takushi Kazama, Masanori Nakamura, Fukutaro Hamaoka, Koji Enbutsu, Takahiro Kashiwazaki, Munehiko Nagatani, Hitoshi Wakita, Yuta Shiratori, Hiroshi Yamazaki, Hiroyuki Takahashi, Takeshi Umeki, Takayuki Kobayashi, and Yutaka Miyamoto, "27-THz ISRS-Supported Transmission Over 1040 km in S+C+L+U and Extreme Longer-Wavelength Band," in Optical Fiber Communication Conference (OFC) Postdeadline Papers 2025, paper Th4A.2., 2025.

【用語解説】

※1WDM(Wavelength Division Multiplexing、波長分割多重)

異なる波長の光信号を複数束ねて同時に伝送することにより光ファイバ1芯あたりの伝送容量を大容量化する技術です。

※2波長帯の名称と波長範囲

C帯とL帯は、石英光ファイバの低損失波長として、長距離光通信に用いられる代表的な光通信波長帯であり、国際通信連合(ITU-T)で国際標準化されています。C(Conventional)帯は、1530 - 1565nm, L(Long wavelength)帯は、1565 - 1625nmの波長範囲となっており、この2つの信号波長は、各々の帯域で実用的な光増幅中継が可能です。C帯、L帯各々の信号帯域を光の周波数帯域幅に換算すると約4~5THzとなります。また、C帯の短波長側の1460nm - 1530nmはS(Short wavelength)帯、L帯の長波長側の1625nm - 1675nmはU(Ultralong wavelength)帯と呼ばれています。

※3周期的分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN:Periodically Poled Lithium Niobate)

非線形媒質であるニオブ酸リチウム(LiNbO3)において、自発分極と呼ばれる結晶内の正負の電荷の向きを一定の周期で強制反転させた人工結晶です。周期的分極反転ニオブ酸リチウムは、元のニオブ酸リチウム結晶よりも圧倒的に高い非線形光学効果を得ることが出来ます。

※42025年7月現在NTT調べ。

※5IOWN:

NTTニュースリリース「NTT Technology Report for Smart World:What's IOWN?」の発表について

https://group.ntt/jp/newsrelease/2019/05/09/190509b.html

※6既存の光伝送技術:

NTTコミュニケーションズ(現NTTドコモビジネス)ニュースリリース

「世界最高水準となる400Gbps伝送基盤の構築 ~東京‐大阪間の伝送容量を飛躍的に拡大~」

https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2019/1209.html

※7デジタルコヒーレント:

デジタルコヒーレント技術とは、デジタル信号処理とコヒーレント受信と組み合わせた高効率な光伝送方式です。コヒーレント受信とは、受信側に配置した光源と、受信した光信号を干渉させることにより、光の振幅と位相を受信することが可能な技術です。偏波多重や位相変調などの変調方式により周波数利用効率を向上させるとともに、デジタル信号処理を用いた高精度な光信号の補償と、コヒーレント受信により、大幅な受信感度向上を実現します。

※8光パラメトリック増幅技術(OPA:Optical Parametric Amplifier)

物質中で生じる非線形光学効果を利用して、異なる波長の光同士を相互作用させることで、特定の波長の光を増幅する技術です。非線形媒質として、高非線形ファイバやニオブ酸リチウムが知られています。

※9NTTニュースリリース

「世界初、超長波長帯一括変換を用いた100テラビット毎秒超の長距離光増幅中継伝送に成功

~IOWN/6Gに向けて単一コア光ファイバにおける既存技術の3倍超の大容量化へ~」

https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/09/03/240903b.html

※10ガウス雑音モデル

光増幅器や電気回路で信号に付加される雑音は、ガウシアンノイズと呼ばれ、信号の振幅に足し合わされ(加法性)、その値はガウス分布の統計的性質をもちます。一方で、光ファイバ上で生じる非線形光学効果によって光信号は歪みを受けますが、歪みの影響は信号の波形に依存するため、雑音と統一的に扱うのが困難です。ガウシアンノイズモデルでは、長距離伝送において、光ファイバの波長分散の影響で非線形歪みが平均化されることに着目して、ガウス分布にしたがう雑音として扱います。厳密には、信号の歪み量と雑音は加算できませんが、ガウシアンノイズモデルでは、信号の劣化要因となるものを雑音として計算し加算することで、統一的な扱いが可能になり、伝送設計を信号対雑音比のみで行えるようになります。

※11周回伝送評価系:

光増幅器や伝送路ファイバをループ状に接続し、光スイッチで光信号の入出力タイミングをコントロールすることで、少ない機材で、長距離の光増幅中継伝送を試験できる実験方式

※12ギガボー(シンボルレートの単位):

1秒間に光波形が切り替わる回数。144ギガボーの光信号は、光波形を1秒間に1440億回切り替えて情報を伝送しています。

※13PCS-QAM信号

PCS(Probabilistic Constellation Shaping)とは、情報理論に基づき信号点の分布と配置を最適化することにより、信号伝送に必要な信号対雑音比の条件を軽減する技術です。QAM(Quadrature Amplitude Modulation)とは、信号光の振幅と位相の両方に情報を乗せる変調方式です。PCS技術をQAM方式に適用することにより、伝送路条件に応じて信号品質を最適化することが可能となります。本成果では、PCS-64QAMとPCS-16QAMを評価信号として用いています。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

NTT株式会社

先端技術総合研究所

広報担当

問い合わせフォームへ

ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。

現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。