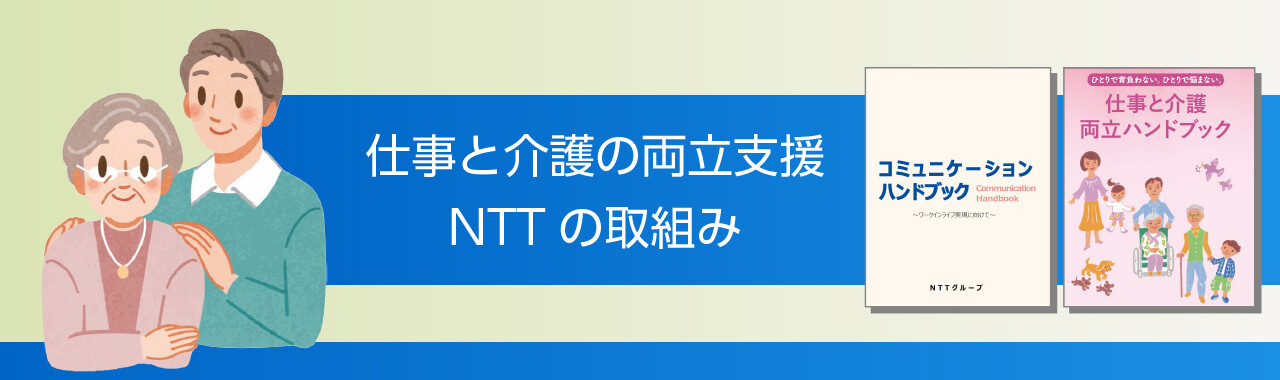

介護は誰にとっても起こる可能性のあるライフイベントであり、安心して長く働き続けるためには、仕事との両立を支える仕組みが不可欠です。介護によるキャリアの断念や離職を防ぐことは、個人の生活を守るだけでなく、NTTグループ全体の持続的成長にもつながります。

NTTが積極的に取組む仕事と介護の両立についてご紹介します。

介護の実態に真正面から向き合う

NTTでは、ハイブリッドワークの推進やスーパーフレックスタイムを導入しており、社員の働きやすさを後押しする制度を整えています。しかし、社員の声や、利用状況を確認すると、まだまだ十分に浸透していないという課題感があり、また2025年4月の育児介護休業法の改正もあることから、環境整備の更なる強化に努めています。

支援を強化するにあたりまずは、NTTの全社員を対象に「介護の実態調査」を実施しました。介護は非常にプライベートなテーマでもあり、表に出づらい課題。だからこそ、まずは実態を"見える化"することが大切だと考えました。

調査をして、一つは、「仕事と介護を両立している社員(ビジネスケアラー)が少なくない」こと。もう一つは、「●年以内に介護が必要になりそう」と考えている『介護予備軍』が想像よりもかなり多かったことがわかりました。「まだ本格的な介護は始まっていないけれど、遠方に住む親が高齢になってきて気がかり」といった不安を抱えている社員が多くいました。また、制度自体を知らない、あるいは知っていても「使うと評価に響くのでは」「周囲の迷惑になるのでは」と懸念して利用をためらっているケースも多く、浸透の必要性がありました。

NTTでは、ダイバーシティを推進するためには、単に制度を用意するだけでなく、「制度が使いやすい」「使っても不利にならない」という文化や運用が大切だと考えています。この調査は、まさにその第一歩であり、貴重な取組みであると考えました。

介護の実態調査 結果

介護の実態調査 結果

制度を「使いやすく」するための仕組み作り

調査結果を踏まえて、まず、運用ルールを見直しました。たとえば、介護中の社員については、介護の事実を報告して終わり、ではなく、上長との定期的な面談を行う仕組みを導入しました。これにより、社員本人が孤立せず、状況に応じた柔軟な働き方ができるよう、上長もサポートがしやすくなります。面談は、既存の上長との定期面談のスキームに相乗りさせることにより、より効率的かつ実施漏れもないよう工夫しました。もちろん、介護をしている・していない、する予定がある、等の上長や会社への報告の実施は強制ではなく、社員の判断に任せています。

報告や上長との面談の実施は、法律上は義務ではありませんが、介護は長期化することも多く、精神的な負荷も大きいからこそ「必要なときにサポートが受けられる環境」を整えておくことが大事だと考え、法的要件を超えた支援をするのは、社員を守る当然のアクションと考えました。

社員一人ひとりが置かれた状況に応じて、安心して働ける環境をどう作るか。それはNTTにとってダイバーシティ推進の本質的なテーマです。

情報の「伝え方」もアップデート

運用ルールを整えても、社員に伝わらないと意味がないため、制度・運用のマニュアル類やハンドブックを刷新した上で、社内の全組織の管理者を集めて会議を開催し、上長や社員本人への周知徹底依頼を行いました。

介護中の社員向けのマニュアル・ルールを整備

介護中の社員向けのマニュアル・ルールを整備

また、介護セミナーを開催することで更に浸透に努めました、前半はオンラインでの介護経験者からの基礎知識や心構えの講義、後半は対面での介護を担う社員同士の交流会という二部構成で実施しました。「制度説明だけでなく、同じ立場の人と話せたのが心強かった」「会社としてここまで考えてくれているのがありがたい」といった声をいただき、非常に好評でした。

つながりが力になる――これからの展望

介護や子育て、病気治療など、人生において避けられない局面に直面しても、「ここでなら安心して働き続けられる」と思える会社。それがNTTがめざす姿です。制度を作るだけではなく、それを活かすカルチャーを育てることが重要だと考えています。

NTTグループは、社員の人生に寄り添いながら、働き続けられる環境を本気でめざしていきます。

■関連リンク

NTTグループ 育児・介護の取り組み

https://group.ntt/jp/diversity/care.html