Report

10人の大学生と

「言葉」と「身体」の

の今とこれから

を考える

Vol.4

「身体」の未来・望み

(後編)

前編の議論はこちら

前編では、若者の身体に関する

認識について「努力」や

「個性」を

キーワードに現状とそこに感じる

課題から、

望む未来について

考えてきました。

後編では、テクノロジーの進化などを背景に、身体の感覚

はどのように変わっていくのか?

若者が考えた未来の生活シーンのアイディアにふれながら、

望む未来について掘り下げていきたいと思います。

3. 予測不可能な生身の

人間であること

うかがい知れない

人との

距離感が

喜びを生む

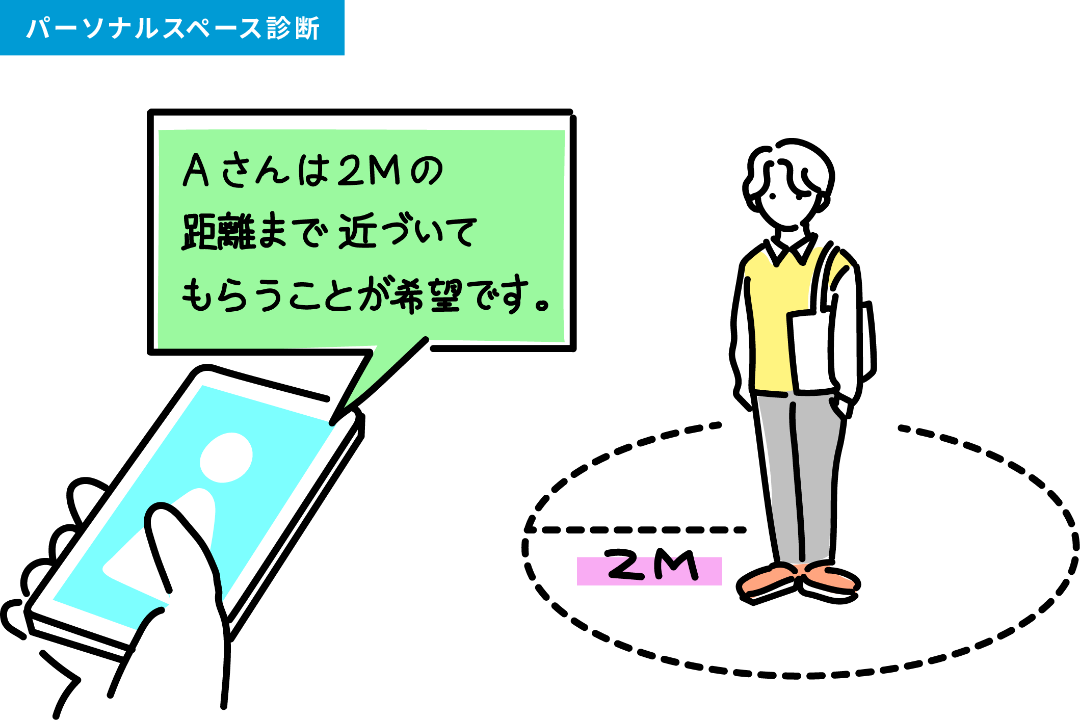

自分と他人の認識の齟齬が「距離感」にあらわれている気がして、間違った距離感で接することがないように、相手との関係性に応じて適切な距離感を教えてくれるセンサーがあったらいいなと思いました。

ワカバ

「距離感のズレによるすれ違いを避けたい」若者に限らず多くの人が

そんな切実な思いを持っているのではないでしょうか?

自分と他人の最適な距離感をセンサーが教えてくれるというこの

アイディアには若者たちから大きな反響がありました。

ところが、議論を進めて行く中で見えて来たのは、意外にも、人との最適

な距離感を機械に決めてもらうのではなく、予測不可能な生身の人間と

向き合うことに価値を感じている若者の姿でした。

すれ違いを避けたいというのは共感するけど、今はみんなズレを気にし過ぎていると思う。自分と他人の認識なんてズレていて当たり前で、後から擦り合わせることだってできる。お互いの距離感が完全に把握できる世界って、生きていてつまらない気がする。

ヨウタ

確かにいつも距離感を間違えてないかを意識しながら生活しているなと思いました。でも、人との関係ってお互い距離感が違う中で、譲れない部分があったり、歩みよったりしていく過程に喜びがある気がするんです。不安な状態と安定している状態が交互にくるからこそわくわくするのかなって。

ジュンヤ

ハラスメント問題が注目を集めるなど、人と人との距離感に敏感にならざるを得ない時代だからこそ、お互いの違いを認識した上で、歩み寄ることを大切にしたい。若者たちの言葉には、未来の社会でも予測不可能な生身の人間として分かり合うことを諦めたくないという思いが込められてるように感じました。

また、他者の「分からなさ」だけでなく、自分の「分からなさ」も、実は若者にとって重要な意味を持つのかもしれません。

日々変化する

「わたし」と

付き合うことが、

自分を肯定すること

につながる

毎日が絶世の美女だったら面白くないなって。気持ちが上がってる状態をずっと維持することはできない。下がっている時があるから、今日はちょっと上手くいったって時に喜びを感じられる気がする。

ワカバ

指原莉乃さんが「結婚したいですか?」って質問に対して「日によりますね」って答えていて。いいなって。身体の状態とか気持ちとか、人間が不確定なものであることを上手くあわらしてるなって。

ジュンヤ

ずっと「最適」や「最高」な状態ではなく、上がったり下がったりする不確定な状態の中で「今日の自分はいいかもしれない」と思えることが自己肯定感を育んでいるのかもしれない。若者の間からそんなふうに自分を振り返る声がありました。

SNSなどを通して絶えず自分を他者に開示することが求められる日常を生きる若者たちにとって、心も身体も変わらない確固たるものはなく、流れていくものであるという捉え方は、自分を肯定して生きていくことを少し楽にしてくれるのかもしれません。

あらゆるものが最適化されて、自分にぴったりなものが提案される未来が来たとしても、若者たちは、自分や他人が不確定で思い通りにならないことをどう理解して楽しむかに向き合っていきたいと考えているようでした。

そんな現状を踏まえて、これから技術の進化によって、バーチャルな世界が今よりもっと一般的になったら、私たちの身体への意識はどう変わるのか?というテーマについても議論をしました。Web3やメタバースといったキーワードが注目を集める中、テクノロジーが進化した未来のバーチャルな世界に対して、若者はどんな可能性を感じているのでしょうか?

4. バーチャルな世界を通して、

生身のわたしのままならなさに

向き合う

現実を、

違った角度

から眺めるための

バーチャルな世界

バーチャルな世界でなんでもできるとしたら何をしてみたいだろうか?

そんな問いかけに対して、若者たちからは様々な意見が飛び交いました。

丸顔の女の子になってみたい。面長だとメイクもファッションもキレイ系じゃないとしっくり来なくて、部屋のインテリアとかも含めて可愛い系は選べない感覚があるんですよ。それが全部変わって、できなかったことを楽しめそうだなって。もっとなんでもありなら、犬になってみたい。どんな気持ちで飼い主を待っているのかなぁとか。

リリカ

性別を変えたらどうなるんだろうっていうのは、ありがちかもしれないけどやっぱり興味ある。女性の楽しみとか大変さとかを知ったら、価値観が変わるかもしれない。

ケイスケ

バーチャルな世界のひとつの可能性は、現実とは全く別の存在になれること。現実とは違うもうひとりの自分になって、別視点から世界を見ることで、様々な気づきや楽しみを得ることができるかもしれません。

一方、なんでも思い通りになってしまう世界に浸ると、現実に戻ってこれなくなりそうで怖いという意見もありました。

バーチャルな世界で理想の姿になれちゃったら戻ってこれないかもしれない。理想を体験することで、今の自分や暮らしが恵まれていないことに気づいて、辛い気持ちになる人もいる気がする。知らなければよかった、、、というような。でも、本当はそういう理想的と思うような人の暮らしにも、面倒な日常とか嫌なこととかもあるはずで、そこが抜け落ちて描かれた理想みたいなものだけを体験するのはなんか違うような気がします。

モエ

映画「マトリックス」の世界のように、それぞれが自分にとって最適化された世界の中で生きる未来は、若者にとってディストピアを連想させるようです。

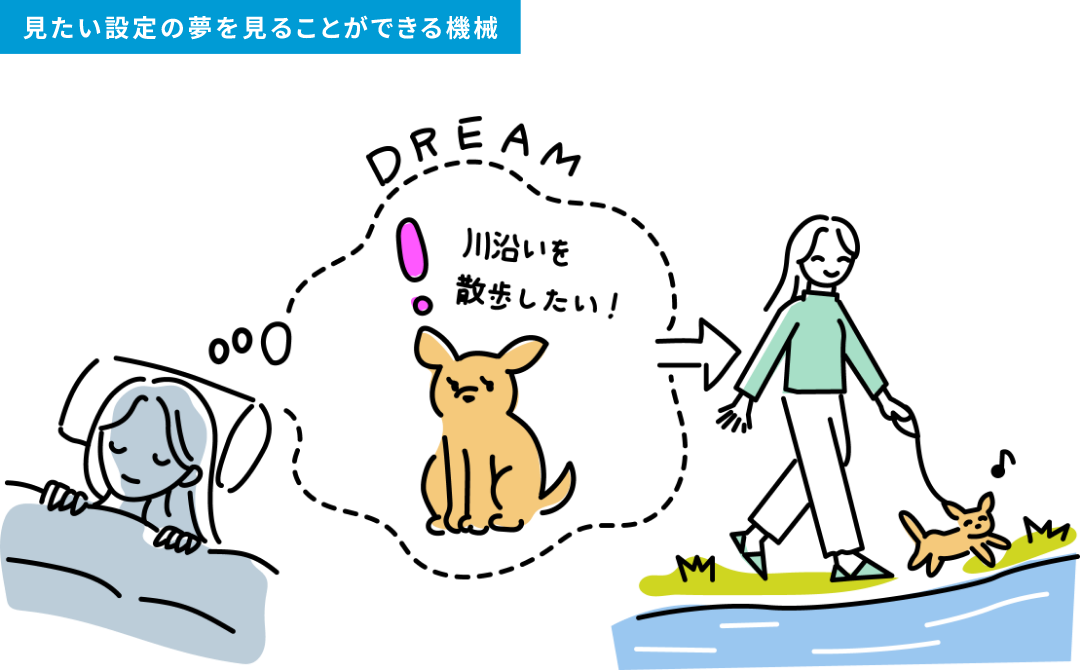

そんな議論の中で、生まれたアイディアが、見たい設定の夢が見れる機械です。

見たい設定の夢を見ることができる機械が欲しいと思いました。夢の世界では、すべてが自分の思い通りになるわけではなく、面倒なこと予想外のことが起こるかもしれない。そして、夢はいつか醒めるから、ちゃんと現実世界に戻ってくることもできるのかなって。

モエ

バーチャルな世界で何でもできる未来が来たとしても、若者たちは現実世界の中の思い通りにならない暮らしや身体と向き合うことを続けたいと考えているようです。

では、バーチャルな世界を経験することで、現実の世界での身体の感覚に変化が生まれることはあるのでしょうか?

テクノロジーに

よって、

生身のわたしと

新たに出会う

自分を客観的に見ることが出来るのがオンラインのメリットなのかなと思いました。例えば、ZOOMを使って話すと、普段は見れない自分の顔を見ながら話すことが出来ます。バーチャルな世界は、自分の上空に小さなカメラがあってついてきてくれるような感覚なのかなと思いました。

チホ

議論を重ねる中で浮かび上がったのは、バーチャルな世界の中で、自分を客観視する視点が、第六感として獲得できるのではないかという仮説です。

SNSで動画を編集する時や、ZOOMで会議をする時など、私たちは日常の中で自分の声を聞く機会が増えました。はじめは違和感があった自分の声が知らず知らずのうちに耳に馴染んでいるそんな経験があるとしたら、それはひとつの感覚の進化と考えることができるのかもしれません。そんな感覚は、もう一つの身体を作り、画面やスクリーン、あるいはこの視界の中で操作できるようなバーチャルな世界においては、さらに活性化することでしょう。バーチャルな世界において、私たちはどんな「私」をその中に見いだすのか。そんな問いは若者に限らず、みなに共通する問いかもしれません。

これまでの議論を通して、若者にとってバーチャルな世界をはじめとする未来的な新しいテクノロジーは、あくまで生身の身体や現実の生活との新しい向き合い方を可能にしてくれるものとして捉えられていることが分かりました。日々努力によって変えていく対象でもあれば、明日はどんな風に変化しているかもわからない「身体」の、このリアルな「ままならなさ」に向き合うこと。未来について語り合う若者たちの言葉には、どのような未来が来たとしても、そんなままならない自分の身体と向き合い続けていきたいという強い思いが感じられました。

未来を生きる主役である10人の大学生とともに、

「これからの人間らしさ」を考える鍵となるキーワードについて語り合う

Roundtable with Gen Z

Vol.4「身体」の未来

若者たちが持ち寄ったアイディアや、その根っこにある思いから見えてきたのは、「自分らしくある」ということへの素朴な態度でした。

人と違うことだけに囚われるのではなく、自分にとっての居心地のよさを

出発点に身体を捉える。

そんな態度は未来の社会のあり方も作り変えていくかもしれません。

未来的なトピックとして、バーチャルな世界に関する話題も上がりました。

バーチャルな世界で新しい身体を手に入れることは、

身体を技術と努力で変えていくことと似ているかもしれません。

私たちは、自分の身体がどんどん自由に、コントロールできるようになっていくように思える時代の中を生きています。

そんな中でも若者たちは、日々変化していく生身の身体の「ままならなさ」も認め、その予測不可能さの中にも、確かに楽しみや価値を見出しているように思えました。

Find more!

Prototyping

the Future

様々な有識者との議論を通じて、

NTTが未来の人間らしさや社会像について考えていく。

Deep Dive into "Natural"

#2 ナチュラルと人間らしさ

ナチュラルな生き方

とは。ナチュラルな

社会とは。

Deep Dive into "Natural"

#1 データサイエンスとウェルビーイング

データサイエンスと

ウェルビーイングで

ナチュラルな社会へ

ウェルビーイングとデータサイエンスに関する研究と実践を重ねる第一人者のお二人が、2つのテーマを応用して実現するナチュラルな社会について、縦横無尽に語り合いました。

Decoding the Humanity

#1 仕事と健康

ウェルビーイングな

未来を目指して

今回はNTTコミュニケーション科学基礎研究所・上席特別研究員の渡邊淳司をゲストに迎え、「未来の働き方と健康」を探っていく。

Deep Dive into "Natural"

#0 NATURAL SOCIETY LAB始動

新しい技術には、

新しい哲学が

必要だ。

哲学、健康・医学、歴史、コミュニケーション科学の専門家が集まり、「未来のプロトタイピング」となるようなディスカッションを行いました。

Prototyping

the Future

様々な有識者との議論を通じて、

NTTが未来の人間らしさや社会像について考えていく。

Roundtable

with Gen Z

未来を生きる主役である若者たちとともに、

「これからの人間らしさ」を考える鍵となるキーワードについて語り合う

Event

Archives

他社企業やパートナーと「これからの人間らしさ」を考えるイベントを開催。次の未来や社会像へのキーワードときっかけを探ります。

KEYWORD

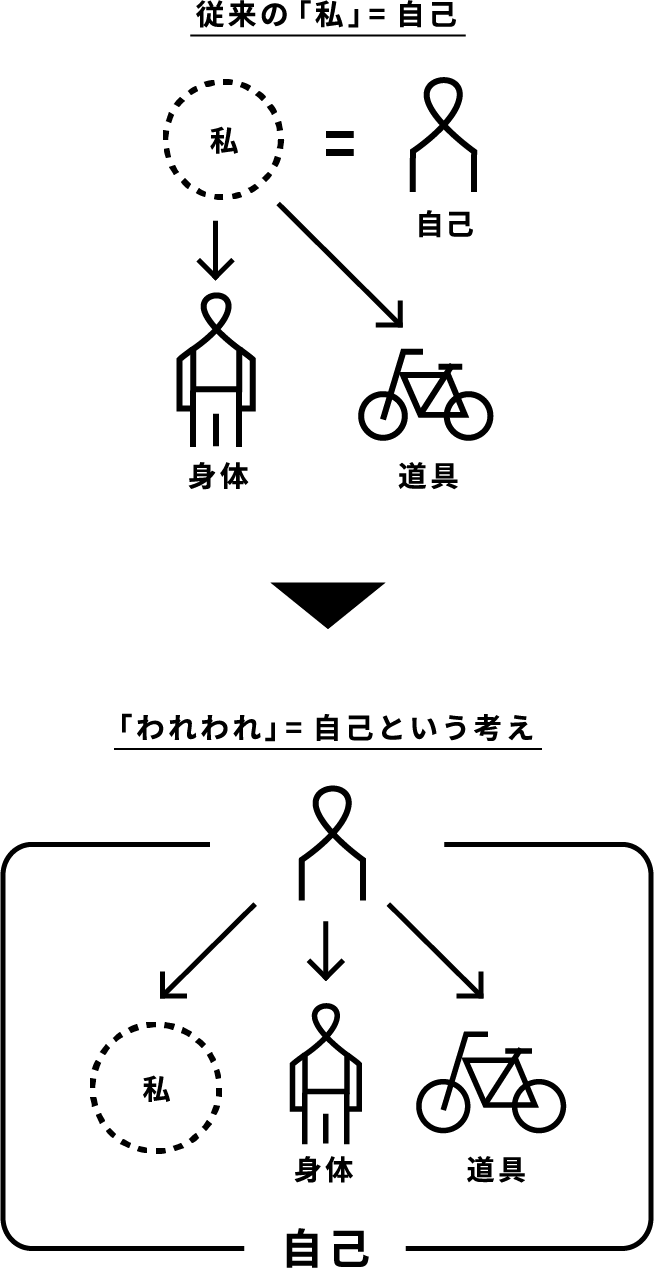

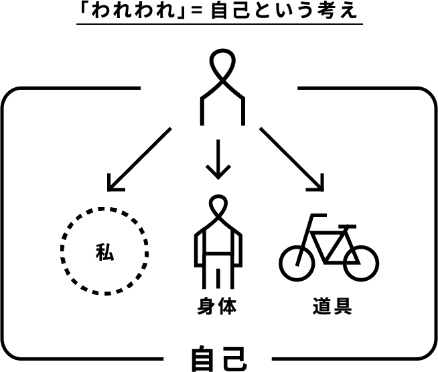

Introduction/ 鍵となる概念 ”Self-as-We”

Self-as-We

とは何か

Self-as-Weという言葉は、あまり聞き慣れないかもしれませんが、NATURAL SOCIETY LABとこのディスカッションにとってとても大切な概念ですので、はじめにかんたんにご説明させていただきます。Self-as-We、日本語では

「われわれとしての自己」と表現します。

一般的に、自己とは、個人(Individual)、すなわちそれ以上細分化できない存在としての「私」のことを指すというのが従来の認識ではないでしょうか。

ところが、Self-as-Weの自己観は、それとは異なる考え方をします。

「わたし」も「わたし以外」も含まれるつながりや関係性全体を指す「われわれ」こそが自己である、というのがSelf-as-Weの自己観です。

自転車から考えるSelf-as-We

具体的な例で考えてみましょう。

「自転車に乗って通勤する」という行為を想定した場合、従来の自己観では、私が、道具である自転車を使いこなして移動すると考えます。

ところが、Self-as-We、「われわれとしての自己」では、「わたし」や自転車、道路、それを管理してくれている人たち、交通ルール…等々、出勤という行為を支える

すべての人・モノ・コトを含むシステムを「われわれ」=自己と捉えます。

そして、「わたし」を含む「われわれ」のすべての要素は、「われわれとしての自己」から行為の一部を委ねられている(この場合、「わたし」は、サドルに腰かけ、ハンドルを握り、足を交互に動かして自転車を前進させる…ということを委ねられている)と考えます。

チームスポーツから考える

Self-as-We

チームスポーツを例に考えると、もっとわかりやすいかもしれません。チームという「われわれとしての自己」に委ねられて「わたし」はプレイをしています。

「わたし」が得点をあげた場合、それは「わたし」の活躍であると同時に「われわれとしての自己」=チームの活躍でもある。

こうした感覚は多くの方にとって比較的なじみ深いものではないでしょうか。この考え方を広げて、「わたし」の所属するチームだけでなく相手チームも審判も観客も、コートやゴールなどのモノも、ルールも、ゲームを支えるすべての人・モノ・コトを含むシステムを「われわれ」=自己と考える。そのときに、「わたし」と「われわれ」のよりよいあり方とはどういう状態か。

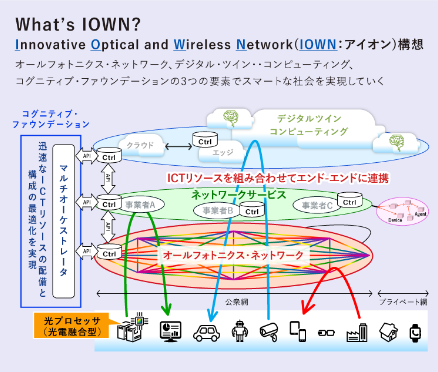

よりよい

社会のために

「われわれとしての自己」という、たくさんの行為主体(エージェント)が含まれるシステムのなかに、AIやデジタルツイン、ロボットなど、新たなエージェントが参加してきたときに、

「われわれ」のあり方はどう変わるのか。

そうしたことを議論し、よりよい未来社会のための技術を構想しようというのが、このラボとディスカッションの目的です。

※Self-as-Weに関する京都大学とNTTの共同研究に関するリリースはこちらをご覧ください。

そもそも「ナチュラル」とはなにか。また、私たちの生き方や社会をどう変えていくのか。技術と哲学のあいだで「ナチュラルと人間らしさ」に関する考えを深めます。