NTTグループは、

社会のサステナビリティを

追求します。

サステナビリティ

NTTが考える持続可能な社会の実現のため、NTTグループは社会のサステナビリティを追求します。

-

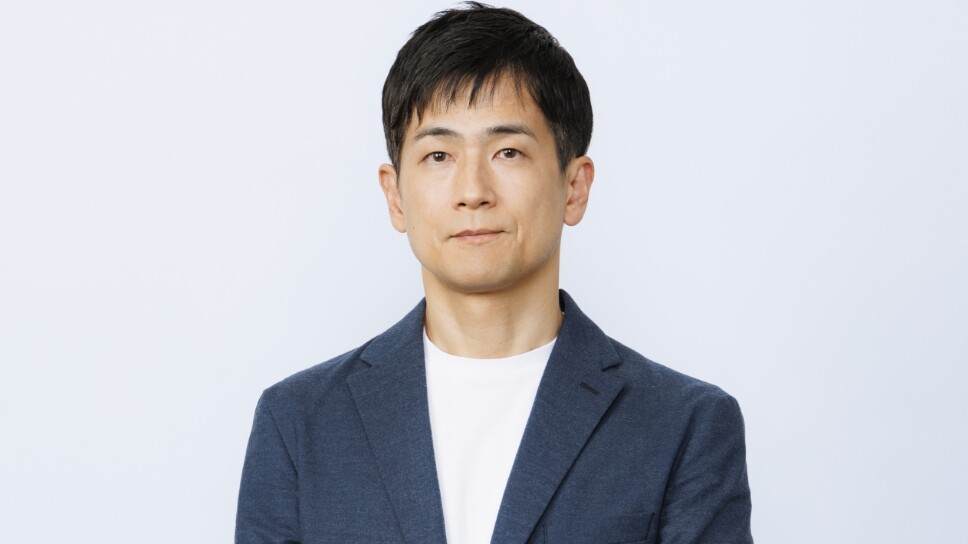

マネジメントメッセージ

NTTグループの持株会社であるNTT株式会社代表取締役社長のメッセージをお届けします。

-

サステナビリティマネジメント

持続可能な社会を実現していく上で、私たちNTTグループは、Self as Weという考えを基本に据えています。

NTT

MATERIALITY

ESGデータ・資料

NTTグループ各社CSRサイトへのリンク

NTTグループ各社のCSR活動はこちらよりご覧ください。

NTT STORY

NTTとともに未来を考えるWEBメディアです。