人的資本

人的資本に関する戦略① 〈従業員エンゲージメントの強化〉

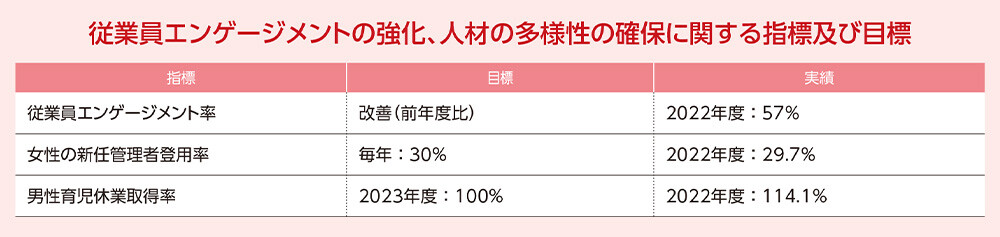

(注)1. 従業員エンゲージメント率の集計範囲は、国内グループ約100社(今後、海外グループ会社まで拡大予定)です。

2. 女性の新任管理者登用率及び男性育児休業取得率の集計範囲は、国内主要6社(当社、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本、NTTデータ))です。

(注)1. 上記指標の集計範囲は、いずれも国内主要6社(当社、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本、NTTデータ)です。

2. 当社における本報告書提出日現在の女性の役員比率は、取締役30.0% 、監査役40.0% 、執行役員40.0%です。

グループ人材戦略

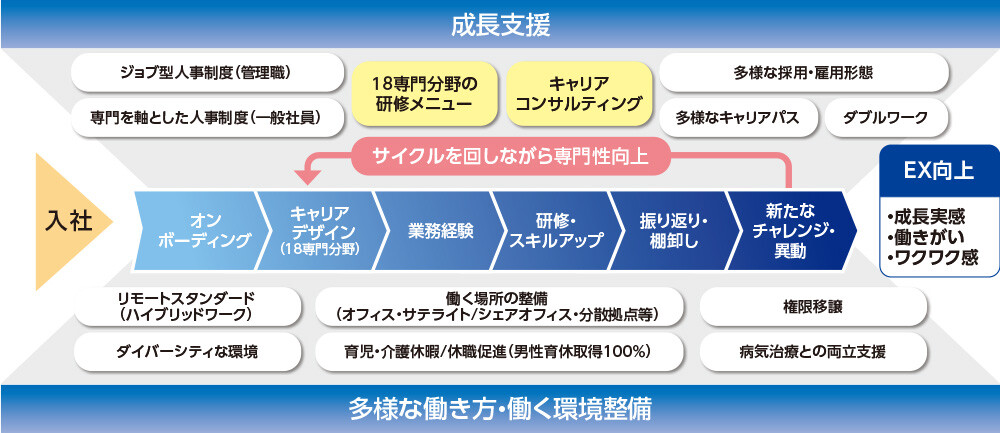

世の中に対して価値あるものを生み出し、サステナブル社会を作る原動力となるのは「人」です。

私たちは従業員体験(EX)を重視し、人が価値を生む好循環を実現していきます。

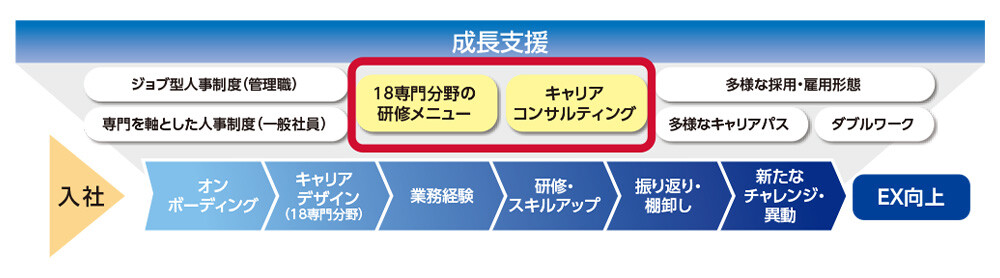

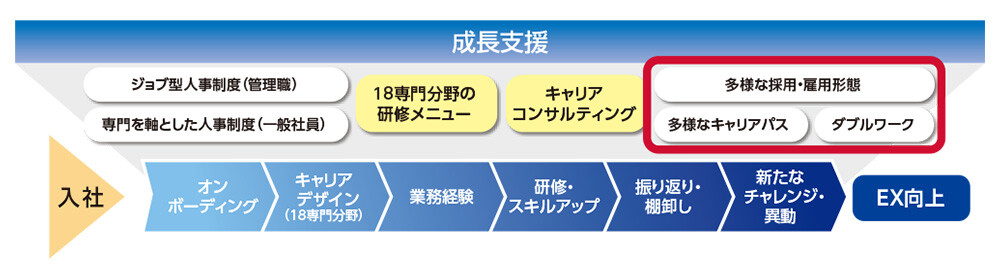

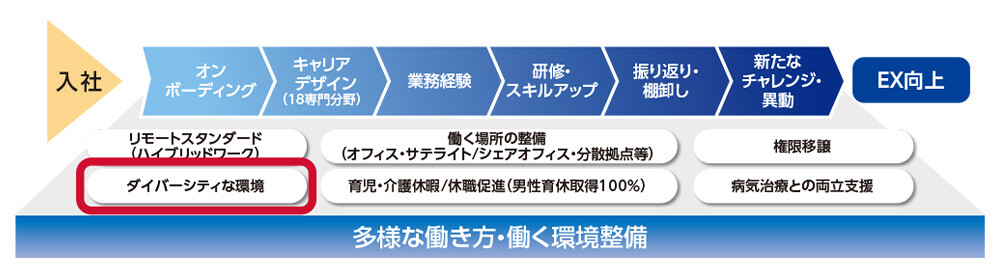

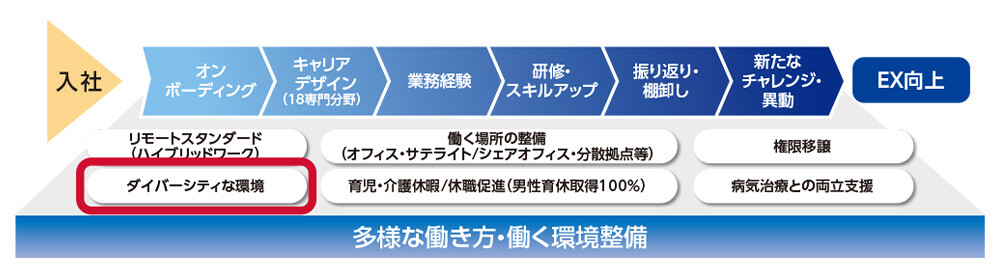

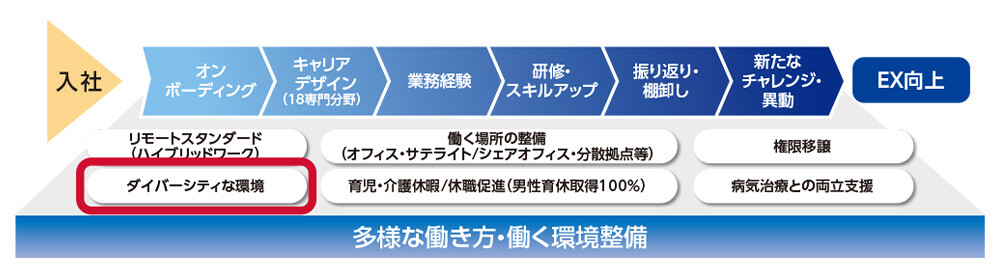

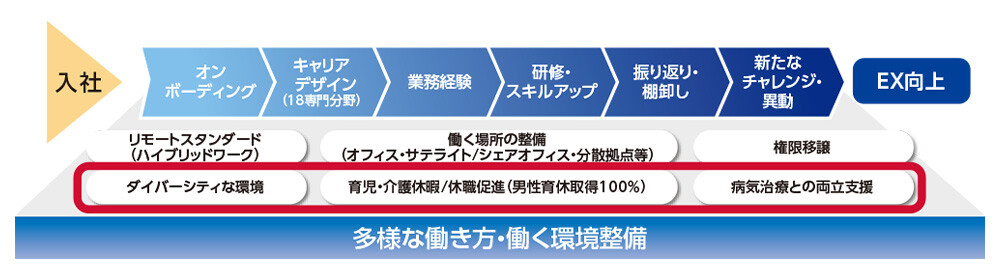

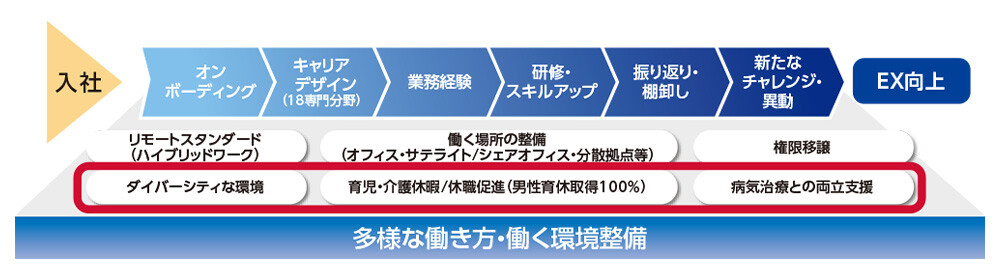

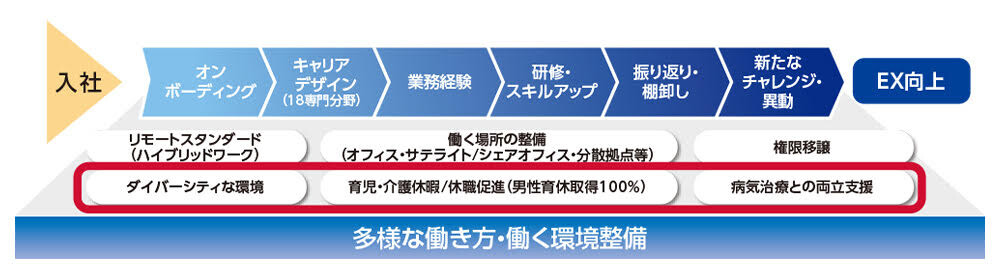

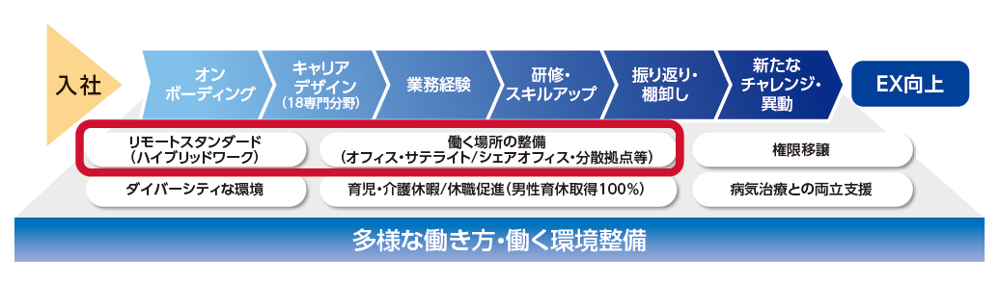

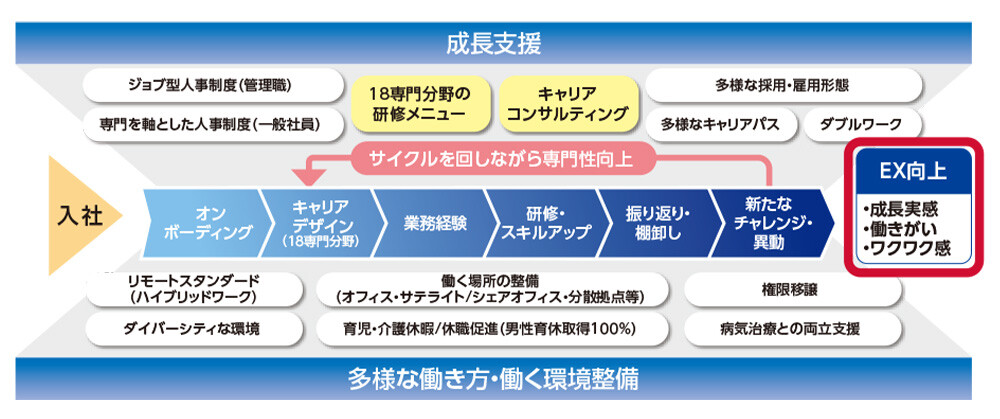

NTTグループでは、多様な人材が入社からキャリアを自律的に考え、業務経験を積み、研修等でスキルを補完し、振り返りや棚卸を経て新たなチャレンジをすることが、EX向上の鍵となると考えています。

社員一人ひとりが自律的なキャリア形成を実現するために、下図のような環境を提供し、成長支援と多様な働き方・働く環境整備の両面から各種人事施策を展開していきます。社員一人ひとりが主体的に行動し、活躍できる環境・支援を提供することで、成長実感・働きがい・ワクワク感が生まれ、社員のEX向上を実現していきます。

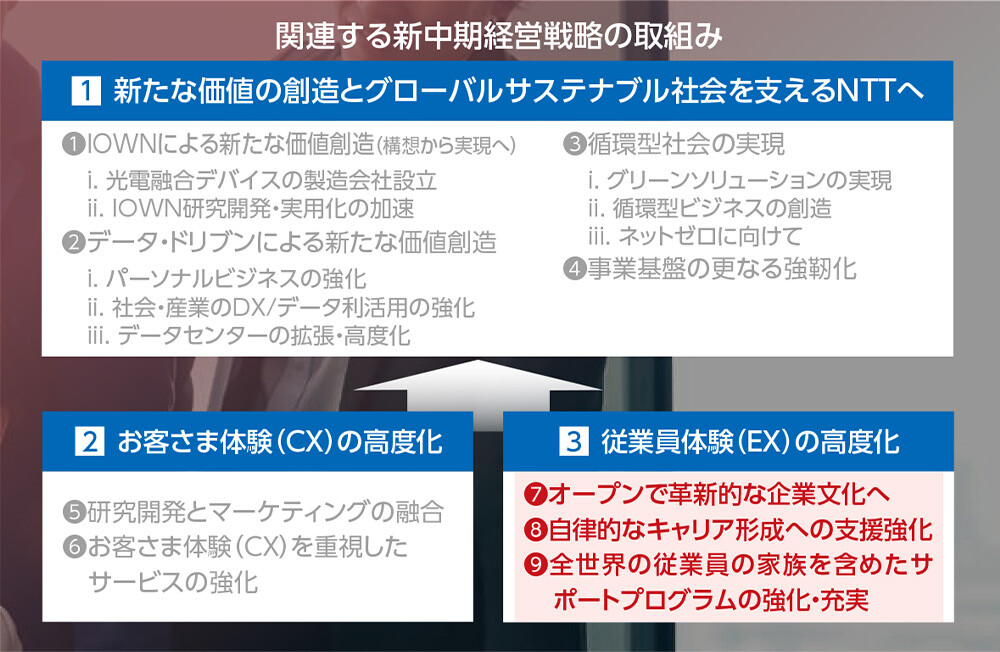

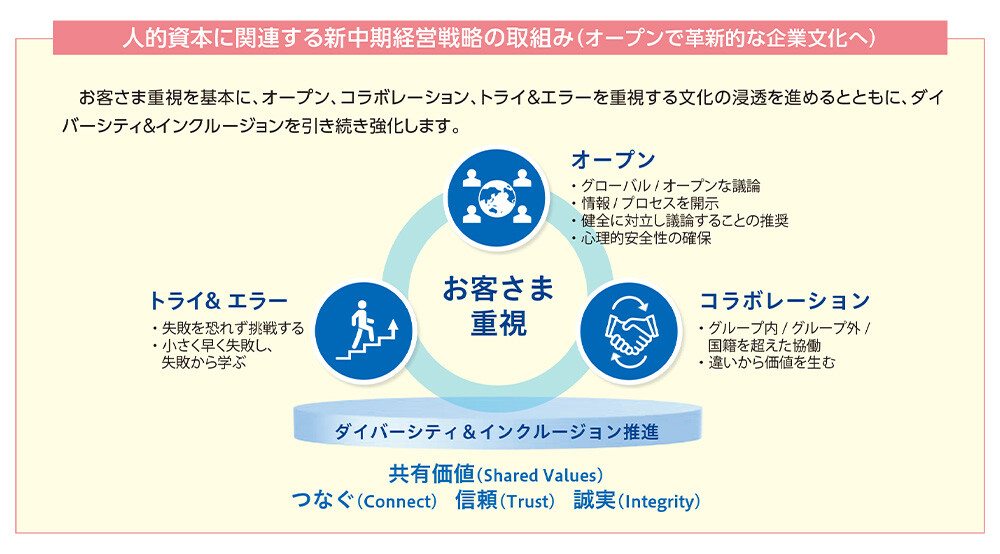

人的資本に関連する新中期経営戦略の取組み

(自律的なキャリア形成への支援強化)

社員の自律的なキャリア形成を支援し、事業の成長を支える人的投資を拡大します。

今年4月に導入した専門性を軸とした人事制度に基づき、18分野の専門性を高めるための社外資格取得支援や研修メニューの充実、社員のキャリアデザインのアドバイスを行うキャリアコンサルティング機能の充実等を図ります。

出産、育児、介護等のライフイベントのサポートも含めたトータルなキャリア形成を支援していきます。

成長支援:人事制度見直し

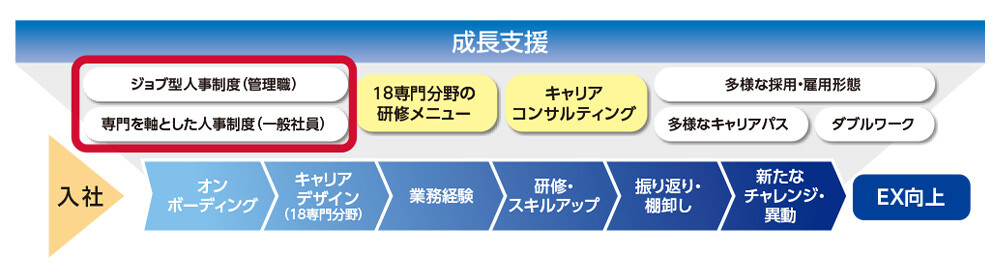

事業構造を転換し、新たな価値創造が求められる中、経営戦略と人事の連動性をこれまで以上に高めていく必要があります。

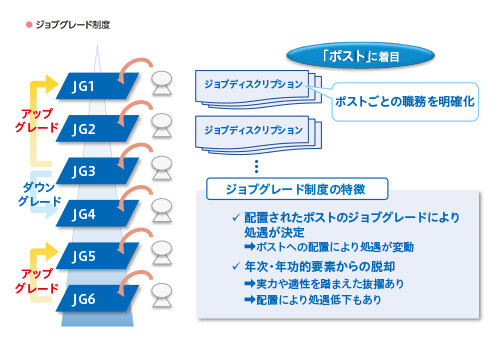

2021年10月から全管理職に導入しているジョブ型の人事給与制度は、年次・年功から脱却し、従来の適材適所から適所適材へと転換を図り、会社業績や個人の業績と報酬がより連動する仕組みとしました。これにより、戦略実現に必要な役割・仕事(ポスト)に見合う人材の配置を可能とし、社員のチャレンジ機会の創出・拡大を図っています。

一般社員については、高い専門性やスキルを発揮し、自らのキャリアを切り拓き、真に実力あるプロフェッショナル人材へと成長していくことを目的として、本年4月に新たな人事給与制度を導入しました。

具体的には、営業(セールス・SE等)、開発(サービス・プロダクト開発等)、IT(ITアーキテクト、ITスペシャリスト等)、インフラエンジニア、コーポレート(総務・人事、財務等)、不動産・建築、スマートエネルギー、研究開発等、外部市場を意識した18の専門分野を設け、分野ごとに求められる専門性や行動レベルを明確化した"グレード基準"を設定しました。また、これら"グレード基準"に基づき、高い成果を上げた社員が適正な評価を受けることが可能な絶対評価の導入や、昇格における最短在級年数廃止等を行い、専門性の獲得・発揮度に応じて昇格・昇給していく仕組みとしました。

今後は、採用・育成・配置すべてのフェーズにおいて、専門性を意識した運用へ転換を図り、社員の自律的なキャリア形成を支援していきます。

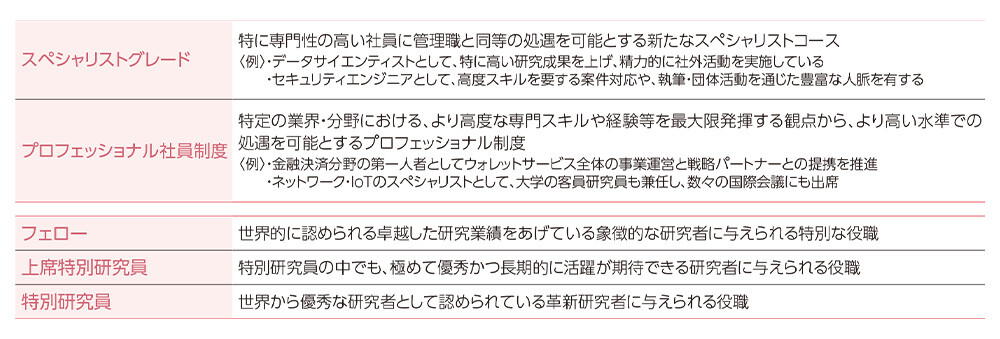

また、一般社員における専門性を軸とした人事給与制度の導入にあわせて、特に市場価値の高いスキル、高い業績を発揮する社員をより高く処遇するスペシャリストグレードを創設しました。

マネージャーにならなくても、高い専門性を背景に管理職と同等の処遇を受けられる仕組みを設けることで、社員のキャリアの選択肢を広げ、更なるモチベーションの向上やパフォーマンスの発揮につなげていきます。

成長支援:研修メニュー・キャリアコンサルティング

外部市場を意識した18の専門分野における高い専門性やスキルの獲得の実効性を高める観点で、研修メニューを拡充しました。①各専門分野に応じた社外資格の取得を支援する研修、②資格取得だけでは得難い分野別専門スキルを向上させる研修、③会議のファシリテーション等特定の分野に限らず必要となる共通スキルを獲得する研修の3つの枠組みにおいて、約650講座の研修メニューを準備しています。社員は自身のキャリアプラン、スキルアップ計画に応じてこれらの研修メニューを選択し、学習を実施することができます。

一方、多数の研修メニューから社員が適切な研修を選択することが難しい場合も考えられます。これに対しては、グループ横断で導入しているタレントマネジメントシステムへ、社員の専門分野や等級に合った研修のリコメンド機能等を追加して対応していく予定です。

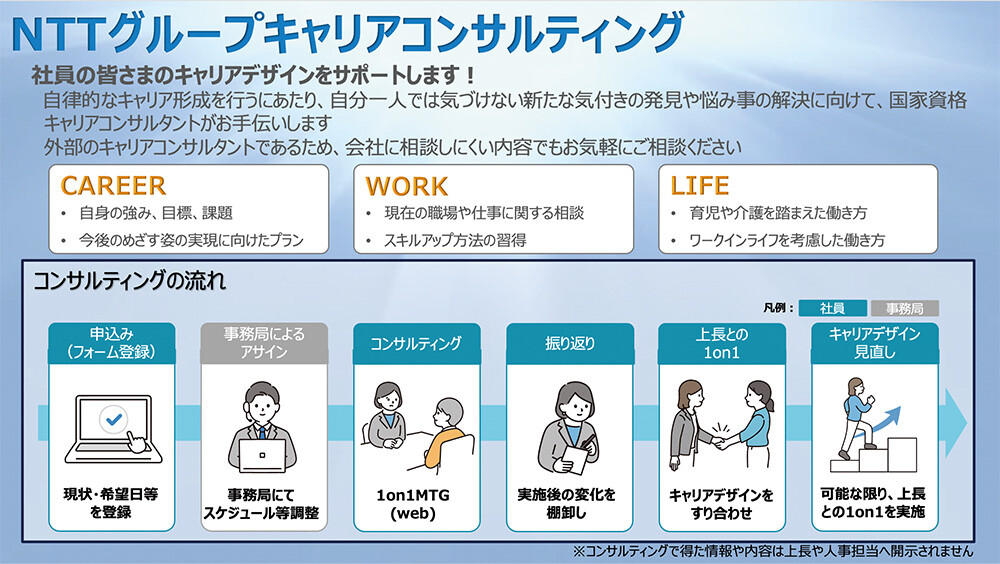

新たな人事給与制度においては、各専門分野で高めた専門性を活かして、社員が主体的・自律的にキャリアデザインをすることが求められます。一方、キャリアデザインには、今後の活躍を希望する専門分野、活躍したい役割・立場、自身の持つ専門性や強み・弱み、ライフイベント等、社員個々の様々な要素が影響するため、社員によってはキャリアデザインに向けたサポートが必要な場合も考えられます。このサポートを実行する機能として、2023年7月よりグループ専用のキャリアコンサルタントを配置しました。国家資格を有し、経験豊富なコンサルタントが、個々の社員に寄り添ったキャリア相談に応じていきます。

また、一般社員の最も身近な相談相手となると考えられる上長(担当課長中心、2023年度の対象者は約10,000人)に対して、キャリアコンサルティングの考え方を教育します。上長のキャリアコンサルティング能力を高めて、日頃の社員とのコミュニケーションや定期的な面談のなかで、社員による自律的なキャリアデザインに対するサポートを実施していきます。

成長支援:多彩なキャリアパス(多様な採用・雇用形態)・ダブルワーク

多様な採用活動を行っており、新卒採用だけではなく経験者採用も積極的に行っています。2023年度30%という目標を掲げて取り組んできましたが、2022年度実績は40.7%と目標を大きく上回る結果となりました。

また、新卒採用・経験者採用ともに採用時のグレード設定を画一的なグレードとせず、社員の専門性や能力を勘案したグレード設定を行っています。

入社後におけるキャリアプランにおいても、高い業績を発揮する社員をより高く処遇するスペシャリストグレードや、プロフェッショナル社員制度を導入しており、様々な業界や分野で活躍しています。

さらに、特定分野において高い専門性を発揮し、世界から真に優秀なトップクラスの研究者と認められ、高い実績をあげている研究者をフェロー、上席特別研究員、特別研究員として処遇しています。

● 特に専門性の高い制度・処遇

また、NTTグループでは、社員自身のスキルの研鑽や自律的なキャリア形成を支援するため、現在の所属組織での業務を継続しながら、勤務時間の一部を他組織での業務に充てることができる社内副業の仕組みとして、ダブルワークを推進しています。

具体的には、業務時間の最大2割を他組織での業務に研修として参加することを可能としたもので、保有しているスキルの実践はもとより、所属組織では培うことのできない新たなスキルの獲得、更なる専門性の向上にチャレンジする機会として設けており、NTT東日本やNTT西日本、NTTドコモをはじめとするグループ会社の一部で活用が進んでいます。

今後は更なる対象範囲の拡大を図る等、NTTグループで働く社員の積極的なチャレンジや自己成長につながる環境整備を進めていきます。

多様な働き方・働く環境整備:ダイバーシティ&インクルージョン

NTTグループの持続的成長と、サステナブルな社会の実現のために、ダイバーシティ&インクルージョンを推進します。 外部環境の変化に柔軟に適応し、イノベーションを創出し続ける企業であるためには、同質的な組織から、多様な人材が活躍する組織へと自ら変革する必要があると考えています。また、社員のWell-beingの向上、公平な機会の提供、多様な人材が活躍できる環境を実現することで、ワークインライフとサステナブルな社会の実現に貢献することができると考えています。

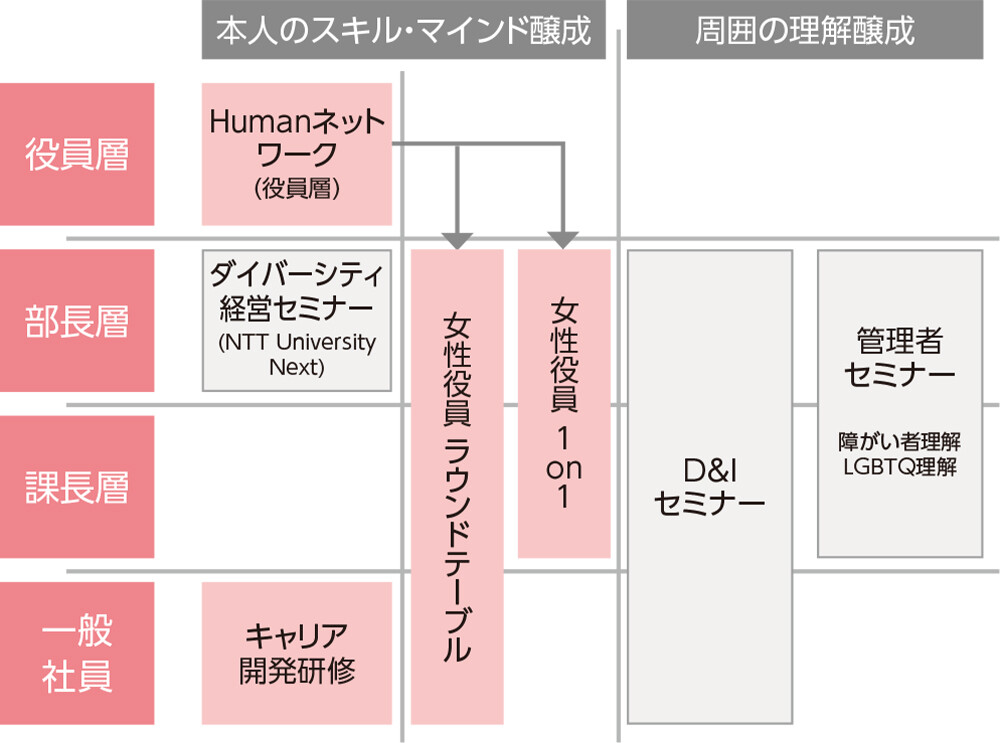

多様な働き方・働く環境整備:女性活躍

NTTグループでは意思決定の場に多様な意見を取り入れるため、女性役員・女性管理者・新任女性管理者に対して目標値を設定しています。2023年6月には、女性役員比率は21.0%(対前年+3.3ポイント)となりました。また、2022年度実績として、女性新任管理者登用率は29.7%(対前年+0.6ポイント)、女性管理者比率は10.4%(対前年+1.7ポイント)でした。

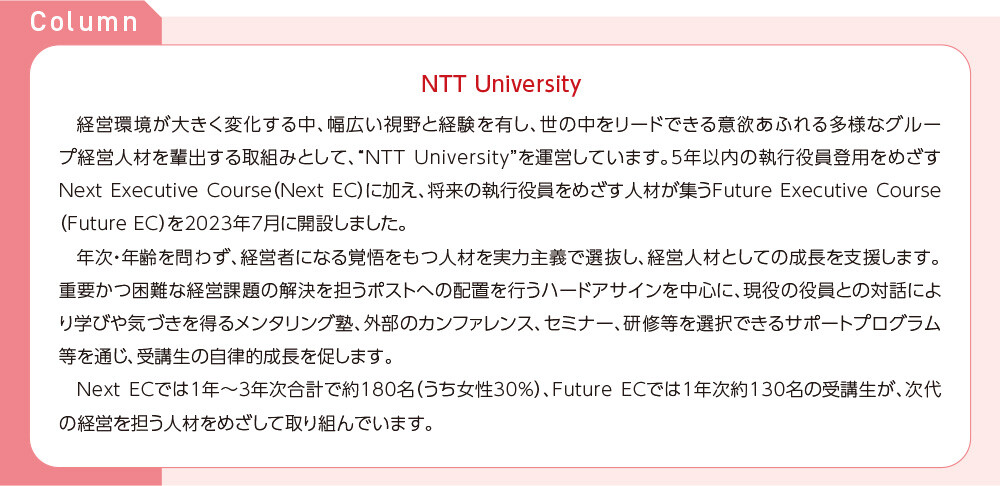

多様性の確保については、経営中核人材への継続的な女性社員の輩出をめざし、"NTT University"において対象者の女性比率を30%以上確保しているほか、各階層の女性社員に対する研修、育児休職復帰者及び上長向けの研修等を実施しています。

また、OFF-JTだけではなく、タフアサイメントを意識した人材配置等のOJTにも取り組み、スキル・本人のマインド・経験の観点から女性社員の育成に取り組んでいます。

多様な働き方・働く環境整備:男女賃金の差異(指標)

人事・給与制度において、性別による賃金の差異は設けていません。

男女の賃金差異の主な要因は、以下のとおりです 。

(1)正規労働者における賃金差異の主な要因:女性に占める管理者比率が、男性よりも低いため

(2)非正規労働者における賃金差異の主な要因:給与水準の高い専門職において、男性比率が高いため

NTTグループでは、2013年12月に「女性管理者倍増計画」を発表し、新卒採用における女性比率30%を目標に掲げました。2013年度以降、女性の積極的な採用を行ってきたことから、女性労働者の年齢層は比較的若年層に偏っており、現時点では非管理者層が多く占める状況になっています。

2021年9月に公表した「新たな経営スタイルへの変革」において、女性の新任管理者登用率を30%として目標を設定し、2021年度29.1%、2022年度29.7%と順調に推移しています。

● 男性労働者の賃金を100とした場合の女性労働者の賃金の割合(2022年度)

(注)集計対象は国内主要6社(当社、NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ、NTT東日本、NTT西日本、NTTデータ)です。

多様な働き方・働く環境整備:障がい者活躍推進

NTTグループの障がい者雇用率は2.51%(対前年+0.04ポイント)であり、約4,000人の障がいのある方が働いています。そのうち、特例子会社※で働いている方が約1,000人です。各職場での直接雇用に加え、特例子会社では障がいのある社員の特性を活かした業務として、Webアクセシビリティ診断や、リサイクル紙による手漉き紙製品の製造、オフィスマッサージ業務、地域と連携した農業事業や清掃事業等があります。また、障がい者の活躍一環としては、NTTアートコンテストや、遠隔操作型ロボット「OriHime」を活用した様々な取組みも推進しています。

※特例子会社:NTTクラルティ株式会社、株式会社NTT西日本ルセント、株式会社NTTデータだいち、株式会社ドコモ・プラスハーティの4社

多様な働き方・働く環境整備:LGBTQに対する取組み

NTTグループでは、LGBTQの理解醸成に向け、管理者向け研修やグループ横断でのALLY会の開催等を実施しています。また、各種イベントにも積極的に協賛を行い、日本最大級のファンイベント「TOKYO RAINBOW PRIDE」や、ダイバーシティに関する国内最大級のキャリアフォーラム「Diversity Career Forum」にも参加しています。また、2018年4月からNTTグループ国内会社約20万人を対象に、配偶者にかかわる制度全般を、原則、配偶者と同等の関係にある同性パートナーにも適用しています。

任意団体work with Prideが策定した職場でのLGBTQに関する取組み評価指標「PRIDE指標2022」において、NTTグループ24社が認定基準の5つの指標すべてを達成したことを示すゴールドを受賞しました。

多様な働き方・働く環境整備:育児・介護・治療との両立

NTTグループでは、社員のワークインライフの充実に向け、積極的な育児参画を推進しています。育児介護休業法の改正に伴い、NTTグループでは、法改正に先んじて2022年4月1日に育児休職制度を見直し、子の出生後8週間以内の休職制度を充実させています。2021年度から社員の積極的な育児参画に向けたセミナーを実施し、職場の風土醸成にも取り組んでいます。

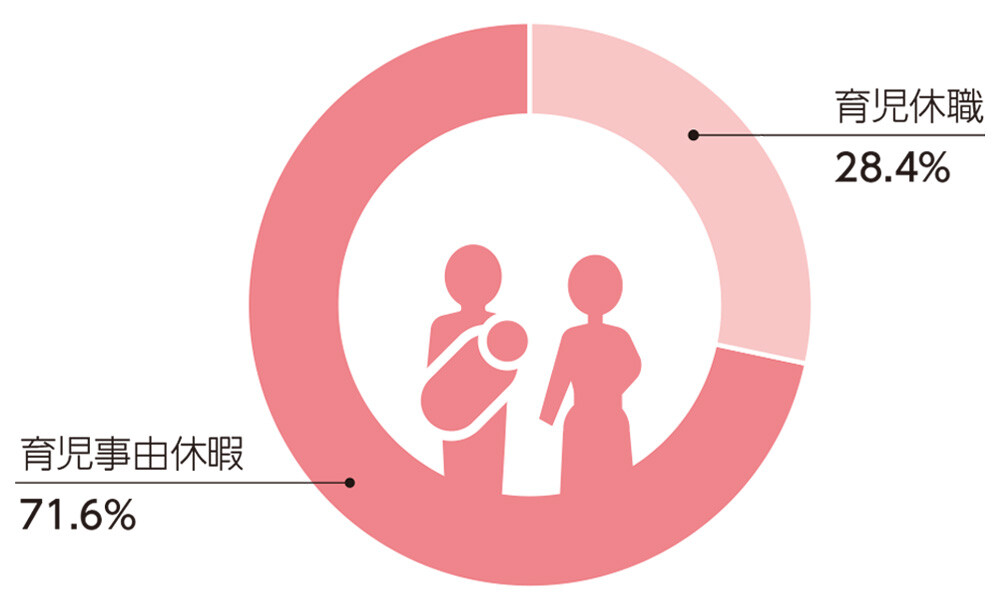

男性の育児事由休職・休暇取得率

男性の育児事由休職・休暇取得率は、くるみん認定の算出式※により、算定しています。育児介護休業法改正に伴い、社員との面談等を通じ積極的に取得の呼びかけを行った結果、2022年度の目標100%に対し、実績は114.1%となりました。しかしながら、取得は短期の休暇取得者が71.6%となっており、育児休職の取得者は28.4%にとどまっています。長期の育児休職が取りやすい環境構築に向け、本人への取得促進の呼びかけだけではなく、組織や上長に対して積極的な声掛け・支援を行っていきます。

※育児休業等及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者の割合(2022年度に小学校就業始期までの子を有する男性社員のうち、育児事由の休職・休暇取得者数)÷(パートナーが2022年度に出産した社員数)

介護との両立

"大介護時代"の到来を見据えて、仕事と介護を両立できる職場環境づくりを進めていくため、グループ各社で介護勉強会等を開催しています。社員の関心が高く、参加者も多い傾向にあり、今後も開催していく予定です。

治療との両立

病気治療等の制約を持つ社員が働きやすい職場環境を構築するため、人的ネットワークの構築や周囲(特に上長)の知識習得・マインド改革・風土醸成のための研修等を実施しています。

病気治療との両立に向けた休暇等、制度を整えており、取得しやすい環境づくりを行っているほか、参加者自由方式の理解醸成セミナーの実施を企画しています。

多様な働き方・働く環境整備:リモートスタンダード、ハイブリッドワーク

NTTグループでは、ワークインライフの実現に向け、リモートワーク制度・リモートワーク手当・スーパーフレックスタイム・分断勤務・サテライトオフィスの拡充等により、柔軟な働き方ができる環境を整備しています。2022年7月からは、転居を伴う転勤や単身赴任を前提とした働き方の解消をめざし、居住地が自由となるリモートスタンダードを導入しています。

- 日本国内であれば居住地は自由

- 出社時は旅費として認められる合理的な移動手段を利用可能(宿泊費用も支給)

- 遠隔地への異動の場合、異動先がリモートスタンダード対象組織であれば転居不要

リモートスタンダード制度の導入以降、単身赴任者が約800人減少したほか、遠隔地に居住しながら勤務を行う従業員の増加等ワークインライフの充実が図られています。なお2022年度のリモートワーク実施率は、74%となりました。

また、自宅とオフィス以外の働く場所を整備するため、2022年度末までに260拠点以上という目標を設定したサテライトオフィスについては、2022年度末時点で約580拠点まで拡大しました。

リモートスタンダードの導入等により、働く時間・働く場所・住む場所の自由度が高まり、社員のライフスタイルに応じたワークスタイルの選択肢は、さらに拡大しました。

一方で、チームの状態や仕事の状況に応じて、時にはリモートワークで自律的に集中して業務を行い、時には出社して現地で現物に触れたり、チームワークを高めるオンサイトワークを行ったりする等、目的に応じた更なる働き方の工夫が必要と考えています。

今後は、対面と非対面の双方のよさを組み合わせた最適な働き方(ハイブリッドワーク)を実践し、社員の働き方の柔軟性と組織・チームの生産性向上の両立をめざしていきます。

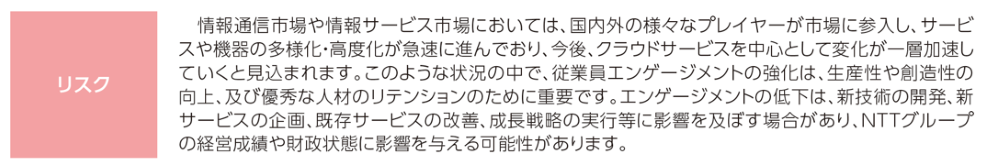

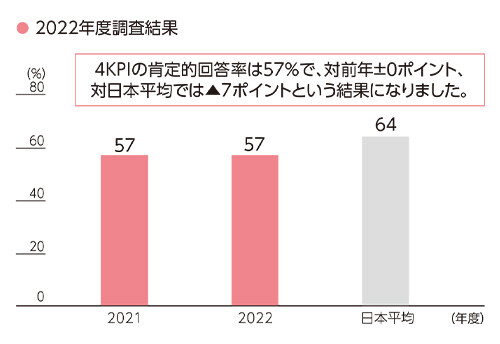

従業員エンゲージメント調査

NTTグループでは、2021年度よりエンゲージメント調査を開始しています。エンゲージメントを測る指標4項目をNTTグループKPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)として設定しています。

グループ共通システムエクスペリエンスPF(Qualtrics)を国内グループ約100社に導入し、エンゲージメントスコアと改善すべき課題の把握が可能となりました。エンゲージメント向上に向けた分析を行い、改善のためのアクションを実施することで、会社・組織の方針や戦略に共感し、誇りを持って、自発的に仕事に取り組むエンゲージメントの高い社員が増えることを期待しています。

また、企業として従業員エンゲージメント向上に取り組むことを目的に、役員報酬の指標としたほか、全管理者の賞与の評価指標に設定しました。会社として、組織として、社員エンゲージメント向上に向けて取り組んでいきます。

● NTTグループのKPI 4項目

ー自発的な貢献意欲ー

- 当社では、仕事を成し遂げるために求められる以上の貢献をしようという気持ちになる

ー自社に対する愛着・誇りー

- 私は、当社で働くことを誇りに思う

- 私は、当社を素晴らしい職場として、知人に勧めると思う

ー仕事のやりがいー

- 私は、仕事を通して個人として達成感を得ている

具体的な取組み

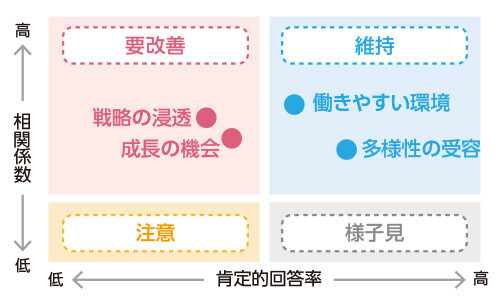

エンゲージメント(KPI4項目)との相関分析を行い、影響を与える項目を特定し、優先順位をつけて施策を進めています。

維持エリアの取組み

エンゲージメント項目との相関性が強く、肯定的な評価が高い項目は、"社員が働きやすい環境・風土"、"多様性の受容(きちんと認めてもらっている/個人として尊重されている)"でした。

NTTでは、リモートワークやスーパーフレックスタイム制、リモートスタンダード等、時間、場所、居住地にとらわれない多様な働き方を推進してきました。ワークインライフの充実に向けて取り組んできた結果が反映されていると理解しています。(具体的な取組みは、「多様な働き方・働く環境整備:リモートスタンダード、ハイブリッドワーク(P.37)」をご覧ください)

要改善エリアの取組み

エンゲージメント項目との相関性が強く、肯定的な評価が低い項目は、"成長の機会(キャリア上の目標を達成できる)"、"戦略の浸透(当社の将来に自信を持っている)/チェンジマネジメント(組織の変革に対応するためのサポートを得ている)"でした。

成長支援に向けては、2023年4月より、専門性の獲得・発揮に応じて昇給・昇格する制度への見直しを図ったほか、グループ横断で社員がキャリアデザインを相談できるキャリアコンサルティング機能を充実させました。また、公募での人事異動へのチャレンジを支援する仕組みとして、"NTT Group Job Board"を開設しました。これにより、社員一人ひとりが自らキャリアのオーナーシップを持ち必要なアクションをとることが可能となりました。そのほか、社員の学習環境として専門分野別並びに共通の研修として、約650講座の研修を準備するとともに、NTTグループ社内報を通じて、多様なロールモデルの紹介も積極的に行っています。(具体的な取組みは、「成長支援(P.32-34)」をご覧ください)

戦略の浸透/チェンジマネジメントに向けては、経営層のキャラバンの拡大を行っています。また、各社・各組織において調査結果に関する意見交換会を開催する等、組織ごとの課題について議論を重ねています。また、各階層のリーダーにそれぞれのアクションについてコミットしてもらう等の取組みを行っています。

人的資本に関する戦略② 〈健康・安全〉

健康経営の推進

従業員の健康維持・増進への取組みがモチベーションや生産性を向上させ、企業の収益拡大にもつながるとの方針のもと、経営戦略の一環として「健康経営」に取り組んでいきます。NTTグループは、従業員本人はもとより、従業員を支える家族の健康保持・増進にも配慮することが、従業員一人ひとりの働く意欲や活力の向上(EXの向上)、ひいてはグループの成長と発展につながるものと考えています。NTTグループでは、従業員の健康の保持・増進に向け、各種データ(PHR、勤務情報等)を収集・分析しながら様々な取組みを実施しており、以下に主な取組みを紹介いたします。

ー 「dヘルスケア」を軸(ヘルスケアポータル)とした健康活動・行動変容の促進 ー

これまで、個々に展開してきた健康増進施策について、各種情報の一元的な管理・分析を行い、有効な施策の実現に取り組んでいます。その一環として、「dヘルスケア」を各種ヘルスケアサービスのポータルとする取組みを実施しました。

- セルフケア・ラインケアを促進する「パルスサーベイ」【利便性向上】

- 定期健康診断(人間ドック含む)等の結果閲覧【健康活動・行動変容促進】

- ストレスチェックの実施・閲覧【利便性向上、健康活動・行動変容促進】

ヘルスケアポータルのイメージ

ー 健康経営優良法人2023(大規模法人部門(ホワイト500))認定 ー

経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2023(大規模法人部門(ホワイト500))」に認定されました。更なる健康経営の推進に向け、引き続き取組みの充実を図っていきます。

※健康経営優良法人認定制度:地域の健康課題に即した取組みや日本健康会議が進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度

人的資本に関連する新中期経営戦略の取組み

(全世界の従業員の家族を含めたサポートプログラムの強化・充実)

全世界の従業員の家族を含めたサポートプログラムの強化・充実として、従業員が死亡した場合に、子女の大学卒業までの教育費の一部をサポートする制度を拡充します。

人的資本に関する戦略③〈人権〉

人権に関する指標及び目標

(注)重要サプライヤとの直接対話率の集計範囲は、NTTグループ全調達額の90%以上を占める重要サプライヤ(2022年度:126社)のうち、年間40社です。

NTTグループ人権方針・考え方

私たちNTTグループは、人権の尊重が企業にとって重要な社会的責任であるとの意識に立ち、各国・各地域における法令や、文化・宗教・価値観等を正しく理解・認識することに努め、その責任を果たすことにより、安心・安全で豊かな持続可能な社会の実現をめざします。そのため、従来のNTTグループ人権憲章をNTTグループサステナビリティ憲章の一部に包摂し、新たなNTTグループ人権方針を2021年11月に制定しました。グローバルに事業を展開する企業として、国際規約・条約を支持するとともに、NTTグループがグローバル水準の人権方針を社内外に開示します。また、本方針はNTTグループのすべての従業員と役員に適用し、サプライヤやビジネスパートナーに対しても、本方針の支持と人権の尊重に努めるよう求めます。

NTTグループ人権方針

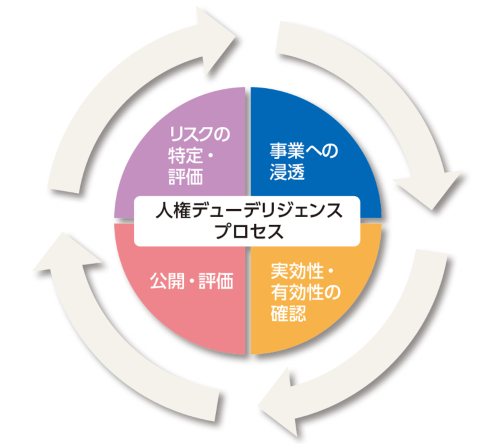

デューデリジェンス

ビジネスと人権に関する指導原則をもとに、人権デューデリジェンスプロセスを用いて、人権課題の特定、防止、軽減、是正をグローバル規模で進め、グループ一体となった人権意識の向上、人権マネジメントの向上に努めます。デューデリジェンスはバリューチェーン全体を対象に実施し、特に重要なサプライヤとは直接対話を基本に取り組みます。取組み状況はウェブサイト等にて開示し、評価・改善を継続的に行える仕組みとします。

バリューチェーンマネジメント

方針・考え方

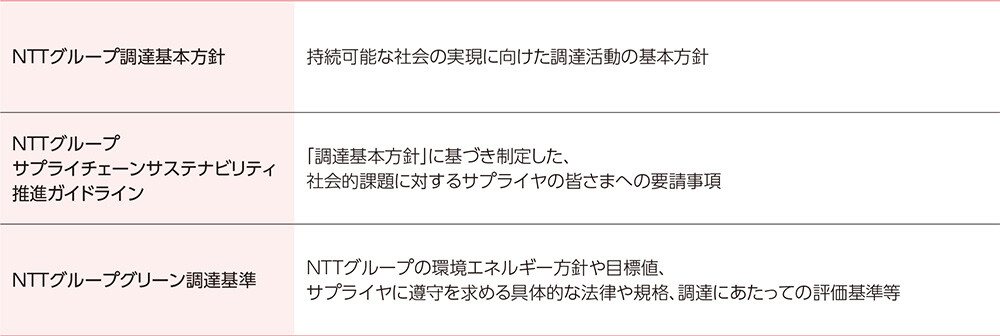

近年、企業には自社グループのみならず、原料・資材の調達から廃棄・リサイクルに至るまでのバリューチェーン全体を含めて、人権への配慮、環境負荷の低減等のESGリスクや持続可能性への影響を把握することが求められています。NTTグループはサプライチェーンを構成するすべてのサプライヤの皆さまと相互理解を深めて信頼関係を築き、皆さまとともに高い倫理観のもと、安心・安全なサプライチェーンの構築・維持に努力し続けることで、持続可能な社会の実現に主体的・積極的に貢献していきたいと考え、「NTTグループ調達基本方針」※1を制定し、方針に基づいた調達を実施しています。サプライヤの皆さまに対しては、「人権・労働」「安全衛生」「環境」「公正取引・倫理」「品質・安全性」「情報セキュリティ」「事業継続計画」の7分野について具体的な要請を示した「NTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」※2を公表し、サプライヤの皆さまとの契約等に盛り込むことで同ガイドラインの遵守をお願いしています。また、環境に関しては同ガイドラインの内容を補うものとして「NTTグループグリーン調達基準」※3をあわせて公開し、サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量の削減に向けた取組みを進めています。

サプライヤエンゲージメントの取組み

上記のNTTグループサプライチェーンサステナビリティ推進ガイドラインに基づき、サプライヤの皆さまと信頼のおけるパートナーシップを構築することを目的とした活動を実施しています。これまでNTTグループの重要サプライヤの皆さまにNTT独自の「サプライチェーンサステナビリティ調査」のアンケートを実施してまいりましたが、2022年度からは第三者評価機関(Ecovadis)※4によるESGリスク評価を新たに開始しました。

これらの調査結果等を踏まえ、サプライヤの皆さまとの直接対話を実施する等、サプライヤエンゲージメント強化に向けた活動を推進しています。

また、2022年7月、当社はグローバル通信事業者で構成される共同監査コンソーシアム(JAC:Joint Audit Co-Operation)※5にアジアの電気通信事業者として初めて参画し、2023年度からはJACの監査基準に基づき、NTTグループのサプライヤ様の工場において、サステナビリティに関する監査を予定しています。

こうした活動を通じて、NTTグループは安心・安全なサプライチェーンの構築・維持による持続可能な社会の実現に貢献していきます。

※1https://group.ntt/jp/procurement/policy/index.html

※3https://group.ntt/jp/procurement/supplier/pdf/NTT_Group_Green_Procurement_Standards_jp.pdf

NTTのサステナビリティ